写真紀行

「自然の宝石箱」

アイル・ロイヤル国立公園

Isle Royal National Park、Michigan

秋から冬に変わる、穏やかな季節の移り目が好きだ。カサカサと木々の間に積もった枯れ葉を飛ばしながら歩く時、冬にはまだ早い日差しのぬくもりが背中に優しい。バックパックを下ろし、疲れた体を枯れた草に横たえると、人影消えた森までが急に優しくなったような気になってくる。そんな短い秋を森の動物たちもエンジョイしているのだろうか?

アメリカを旅しながらいろんな動物たちに出会ったが、初めて見たイエローストーンの野生のオオカミは今でも強烈に思い出されてくる。人に媚びない毅然とした態度、射すくめるようなクールな瞳。

ミネソタからミシガン州とカナダまで広がるスペリア湖の北の端、アイル・ロイヤル国立公園にはそんな野生のオオカミが住んでいるという。この話を聞いてから、この島がボクの心の中でだんだん大きく膨らんできた。そして彼らに会いたくて、はるばるこんな遠くまでやって来ることになってしまった。

アイル・ロイヤル国立公園はスペリア湖の北西部に位置する全長45マイルの細長い島で、距離的にはミネソタ州に近いが、地理上ではミシガン州になる。島に渡るには、ミシガン州北部のカパー・ハーバーか、ホートン、あるいはミネソタ州のグランド・ポーテージからボートで行くしかない。どちらの港から行くにしても、最寄りの飛行場から3時間はドライブしなければならない。しかし美しい自然と野生のオオカミに遭遇できるかも知れないという思いは、そんな距離感をなくさせた。

島にはロックハーバーにロッジが一軒あるが、シーズン中は高くて混んでいて、とても泊まる気にはなれない。それにオオカミに遭えるチャンスは、そんな人の気配のするところではまず生まれない。ボクは初めからキャンプをするつもりで、観光客が途切れる9月の末に島に渡った。

ミネソタ州、グランド・ポーテージから出るボートはその週が今年最後の運航だった。大きなバックパック

をボートに引き上げながら、ウエノナ号のキャプテンはボクに ジョークでウインクした。「帰る日を間違え

るなよ。その日を逃すと来年まで島にいなくちゃならないからね」。

3時間の船旅から島の西側、ワシントン・ハーバーに着くとパークレンジャーが迎えに来てくれた。島に上陸したらここのビジターセンターで滞在許可証をもらい、簡単な規則の説明を受けなければならない。他の国立公園と違っている点は、飲み水は必ず2分以上沸騰させることぐらいで、野生動物に対する注意はどこも同じだ。

観光客が消えた島はさわやかな秋晴れで、色づき始めた木々がまぶしかった。キャンプ場は島全体で36か所あるが、トイレの設備が整っているのはビジターセンターに近いところだけ。ほとんどが手付かずの自然の中

にある。

パークレンジャーの勧めで船着き場から約10マイル(16キロ)離れたフェルドマン・レークにキャンプすることにしたが、「オオカミは夏の間は森の奥に引っ込んで、人間が遭遇するチャンスはまずないだろう」と、若いレンジャーに初めから気分が暗くなるような引導を渡された。彼女はこの島に赴任してから2年が経つが、まだ実際に見たことがないという。

そもそも、この島にオオカミたちが渡って来たのは1949年。大寒波で凍りついた湖を歩いて渡って来たらしい。その前、1900年代初めにムースが泳いで島に渡り、豊富な食物と天敵のいない土地で大繁殖した。オオカミはそれを追いかけて来たのである。島にはある時期銅を採る人たちが住んだが、そのブームが去ると無人の美しい自然が残された。

ムースは一時期2000頭にまで増えたが、山火事や大寒波で増減を繰り返し、現在は1100頭あまりが確認されている。オオカミの数は一番多い年で50頭、平均して25頭前後がこれまた増減を繰り返しながら生息しているという(2002年冬は17頭を確認)。1996年には大寒波で多くのムース死んだが、反対にオオカミたちはその肉を食べて生き延びることができた。この島では今、自然界の掟に従い、オオカミとムースの間で秩序ある健康な関係(数)が保たれている。

フェルドマン・レークまでのトレイルは、藪や森の中に続く獣道だった。

いたる所にムースやキツネの糞が落ちていて、しかも藪の中から突然顔を見せては驚かせた。野いちごの赤い実に口の渇きを癒し、一歩森に入ると、いろんな種類のキノコが群生し、森の精の小人たちが歌でも歌いながら現れるのではないかと思われるほど、不思議な気分にさせられた。

島全体がまるで美しい自然の宝石箱だった。

湖の端にテントを張ると、誰にも邪魔されない自分だけの世界が始まる。

水を汲んで沸かし、いつもと同じように陽の高いうちに夕食の準備に取り掛かる。持ってきた3日分の米を全部炊いて(今回は3泊の予定)、その日の夕食の分を残し全部おにぎりにすると、最初の仕事は完了だ。これで3日間の最低の食料は保証できた。あとは寝転んで動物たちが出てくるのを待つばかりで、この島で安心なのはクマがいないことだった。それに食べ物を盗むラクーン(アライグマ)の姿もない。その代わりキタキツネの夫婦がやって来て、すぐに友達になった。

彼らは人間に虐められたことがないらしく、手の届きそうな近くまでやってきた。夜になると満天降るような星空になった。星の明かりだけで湖が遠くまで光って見える。ローソクの光だけでも眩しいくらいの明るさだ。ムースが水ごけを食べるために立てる水音を聞くうちに、ボクはいつしか寝袋の中で夢の中にいた。

明け方、オオカミの遠吠えを聞いたような気がした。しかし3日間待ったが、彼らはやはり現れなかった。

ボクはそれでもなぜか幸せだった。彼らと同じ土の上に寝て、同じ風の音を聞いたからかもしれない。つかの

間の穏やかな秋の日はすぐに木枯らしに変わり、島は深い雪に覆われる。

アイル・ロイヤル国立公園

Park Headquarters: 800 East Lakeshore Dr., Hougton,

Michigan 49931 (906-482-0984)

■行き方

アイル・ロイヤルはミシガン州から58マイル、ミネソタ州からは18マイル離れたスペリア湖の中にあり、ボートで行くしかない。近い空港はそれぞれHougton、Michiganか、Duluth、Minnesota。ボートはミシガン州がホートンかカパー・ハーバー、ミネソタ州はグランド・ポーテージからそれぞれ運行しているが、行き先(Rock HarborかWindigo)によって運行スケジュールが違うので事前予約が絶対必要だ。ミシガン州ホートンとカパー・ハーバー出航のボーはト906-289-4437、ミネソタ州、ポーテージ発は715-392-2100。

■ホテル& Inn

島に一軒だけあるロッジは6月中旬から9月レイバーデーまでオープン(906-337-4993)。1泊150ドルから。この国立公園はキャンプが絶対お勧めだ。

春のエバグレイズ国立公園

Everglades National Park, Florida

マイアミの北西部、メキシコ湾と接するエバグレイズ国立公園はその大部分を湿地帯で占める、米国でも特異な国立公園だ。オキチョビ湖を水源に、300種を超える鳥、動物類、700種にも及ぶ植物類が生息するという。その中には絶滅種に指定されている、フロリダパンサー、マナティ、それにミドリウミガメなども含まれている。

エバグレイズほど水の影響を多く受ける公園も少ない。その年の降雨量によって公園の様子はガラッと変わってくる。昨年は水不足で干涸びていた池も今年は雨が多く満々と水をたたえ、昨年見られなかった鳥や動物たちが帰ってきた。

しかし人口370万の都市マイアミと接し、冬場は観光客で膨れ上がる近郊都市も含め、オキチョビ湖からの水はエバグレイズに到着する前に枝分かれし、人間たちの生活のために吸い取られてしまうのが現状である。

国立公園の入り口まで広がる農地と年々大きく広がる住宅群。自然を保護するか、人間の生活を優先するか、エバグレイズの存亡に警鐘を鳴らす人たちは数多い。

鹿児島県の小さな島で育ったボクにとって、エバグレイズは故郷を思い出させる最も心落ち着く国立公園である。公園にはモーテルが一つあるが、私はいつも公園の一番奥手のフラミンゴにあるキャンプ場にテントを張る。

オートキャンプとウォークインキャンプに分かれていて、私の好きな場所はウォークインキャンプ場のヤシの木の下だ。

エバグレイズは冬の乾季と夏の雨季の二つしかない。夏場は雨と高温、それに蚊の大襲撃に悩まされるが、冬場のキャンプはとても心地よい。海風がヤシの葉をさやさやと揺すり、満天の星座がすぐ手の届きそうな近さに迫ってくる。そんな静かな夜、短波放送のスイッチを入れて運良く遠く日本からNHKの「素人のど自慢大会」などが聞こえてきた時には、もう心の奥から

ハッピーにさせられる。

ここのキャンプ場の主はラクーン(アライグマ)だ。彼らは昼間はどこかで寝ていて夜になると活動を始める。毎晩鼻をクンクン鳴らしながら、頭をかじられるのではないかと思われるくらい、餌を探してテントの近くを徘徊する。そしてさわさわと草を踏み締める無気味な足音に目を覚ますと、今度は3メートルもあるワニがテントのそばを横切って海の中に消えて行ったりする。

テントで寝るキャンプにはいつもハプニングがつきまとい、モーテルの乾いたベッドでは味わえない自然との触れ合いがある。

このラクーンたちが餌を諦めてキャンプ地を離れると、もうエバグレイズに早い朝がやってくる。キャンプ場から歩いて行けるエコーポンドは鳥たちの宝庫で、陽が昇らないうちからバードウオッチャーたちが双眼鏡片手に歩き回っている。鳥たちの中で一番の早起きは、クーツ(オオバン)の仲間だ。鋭い鳴き声であたりの静寂を破ると、池のまん中に生えるマングローブの木に鈴生りになって寝ていたホワイトアイビスが群れをなして飛び立ち始める。そしてヘローンに、ペリカン、スプーンビルと、餌を求めて公園中の鳥たちの一日が始まるのである。

池の端の一番高い松の枝には毎年鷹が巣を作る。今年も2匹が仲良く寄り添っていた。彼らの狩猟地はこのエコーポンドの周りで、油断した小さな鳥に素早く舞い降りて鋭いツメを立てる。鷹が獲物を狙って精神を集中している時はカメラマンにとってはシャッターチャンスだ。彼らは人間をあまり怖がらないので至近距離まで近付けるのである。

その朝クローズアップで狙っていた鷹の姿が一瞬ファインダーから消えると、水辺で激しい泣き声が起こった。早起きのクーツががっちりと鷹のツメに押さえられてもがいていた。しかしざわめきはほんの一瞬だけで、エコーポンドはすぐにまたいつもの静けさをとり戻した。こんな平和そうな池にも、野性の弱肉強食の掟があった

エバグレイズ国立公園

Everglades National Park:4001 State Road 9336, Homestead, FL 33034-6733

TEL. 305-242-7700

■楽しみ方

最寄りの空港はマイアミ空港で公園まで約50マイル、フォートローダデル空港だと約65マイルで行ける。公園へは(1) 国道41号線から入る北側のシャークバレービジターセンター、(2) エバグレイズシティーのガルフコーストビジターセンター、(3) 南側のゲートシティー、ホームステッドから入るメインビジターセンターの3か所に分かれているが、車で中まで入れて一番人気があるのは3の南側だ。最南端のフラミンゴビジターセンターにはレストランとモーテルがあり、食料も調達できる。

フラミンゴにあるキャンプ場は1日14ドル、フラミンゴロッジはシーズン中は1泊100~150ドルで、事前の予約が必要(1-800-600-3813, Fax: 941-695-3921)。キャンプ場の予約は上記の国立公園の電話番号で受け付けている。とにかく蚊と雨が多いので、虫よけスプレーと雨具を忘れないこと。キャンプする時は食料をラクーンに取られないように保管場所に気をつける。ここのラクーンは頭がよくて、バッグのジッパーを開けて食料だけ失敬するツワモノもいる。

「イエローストーン秋日和」

イエローストーン国立公園

Yellowstone-Grand Teton National Parks, Wyoming, Idaho, and Montana Autumn Colors in

Grand Teton NP

青く輝く夏は遠くに過ぎ去り、今朝の初霜で黄金色の秋も駆け足で通り過ぎようとしている。しかし冬を迎えるにはまだ早い、季節の変わり目のほんの短い穏やかな時がそこにあった。バックパックを枕に日溜まりにしばし身をゆだねると、頬に吹く風さえも心地よかった。さっき歩いてきた丘陵はすでに紫色に変わり、短い秋の日ざしはなぜか旅の心を急がせる。

「ウィーィイインーーー」「ウィーィイインーーー」とブルエルク(オスシカ)の嘶きが穏やかな空気を切り裂き遠く谷間に響きはじめると、つるべ落としに秋の日は落ちて行く。それまで必死に枝にしがみついていたアスペンの最後の葉が風に飛ばされた。明日はこの風も木枯らしに変わるのだろうか。イエローストーンのつかの間の秋日和。

9月の末になるとアスペン(白樺)の林は黄色く色付き、ロッキーの山々に一足飛びに秋がやってくる。短い秋はカメラマンにとってとても忙しい季節だ。紅葉の人気スポットには毎年各地から有名無名のカメラマンが押し寄せ、中にはキャンピングカーで移動する人たちもいる。ボクは紅葉を追って南のグランドティートン国立公園を出発して、動物達に会えるイエローストーンへとドライブするのが好きだ。ジャクソンホールでレンタカーして北上すると左手にグランドティトン山脈があらわれ、その手前のスネークリバーの川沿いは色付いたアスペンの葉がまるで黄色いインクを流したような鮮やかさで出迎えてくれる。このスネークリバー沿いにビーバー池を見つけたのは昨年だった。ワッシュバッカーランディングを下ると小さな川があり朝日に反射したグランドティートンの山頂を撮るのに絶好の場所で、そこの小川をビーバーが塞き止めてダムをつくった。そして満々と水をたたえたビーバーの池は朝日に輝くティトン山頂を鏡みたいに写して一躍カメラマンの人気スポットにしていた。

はたして今年もいるかなと訪ねてみると、干ばつで水かさの少なくなった池でビーバーたちがせっせと小枝を運んで働いていた。彼等は日中はどこかで休んでいて、日暮れどきから行動する。鋭い歯で小枝を切り取り、ダムをつくったり、水の中に家をつくったり、愛嬌もののビーバーたちと日の暮れるのも忘れて過ごした秋の一日だった。

10月になるとイエローストーンに初霜がおり、2~3日ごとに寒暖を繰り返しながら季節は駆け足で変わって行く。そして初霜を待っていたかのように夏の間山の中にいたエルクの群れも梺に下りてくる。ブルエルク(オスシカ)にとってこの短い秋はもっとも忙しい季節だ。それぞれがメスの群れを引き連れてハーレムをつくり行動する。

オス1頭に3~4頭から多いのになると20頭ものメスを連れているのもいる。もちろん多くの群れを引き連れているオスはそれだけ強い証拠だ。このメスを横取りしようと若いオスがいつも脇からちょっかいを出し、そのたびに角を立てての戦いが始まる。ハーレムの王にとって一番大切なことは自分の種族の保存だ。そのために彼等は可能なかぎり交尾して種族を増やさなければならない。ブルエルク達はこの時期、忙しくて食べることもままならない。ぜい肉がそれ、ひときわ逞しい野性のその姿は朝日に輝き強く美しかった。

遅い秋の谷間には冷えた空気を震わせて、そんなオスたちの存在を主張するかん高い嘶き(いななき)が遠く近くこだましていた。ラマー谷までくるとオオカミたちの遠吠えがきこえてくる。運がよければ遠くにその姿も見ることができる。一度絶滅したイエローストーンのオオカミ達は1995年にカナダから14匹が連れてこられてから今年は120匹まで増えた。そして14のウオルフパック(狼集団)を形成し、イエローストーン北部の谷にそれぞれ自分達のテリトリーをつくり狩りをする。彼等のの主食はほとんどがエルクだ。冬を間近にエルクが一番強く美しくなる

この季節は、しかしオオカミたちには逆に試練の時だ。雪の中では足を取られて動きのおそいエルクもこの時期は早く、凶暴で捕まらない。この谷が雪に埋もれる冬を誰よりも心待ちにしているのはここではオオカミたちなのである。

このオオカミ達を一目見ようとラマー谷には毎朝双眼鏡を持った人たちが集まってくる。人々の挨拶はまず「オオカミを見た?」ではじまる。彼等はめったに人前に姿を見せないが、それでも遠くの谷間にその姿を見つけると人々は狂喜する。イエローストーンのスターは、ここ数年すっかりこのオオカミたちに取って変わった。

ここの旅の終わりは公園に湧き出る天然の露天風呂で締めくくるのがいい。マンモスホットスプリングスの下手の川には豊富な温泉が湧いていて、車をとめて川べりを歩くと立ち上がる蒸気と温泉の硫黄のにおいが疲れた心にホットした安らぎを与えてくれる。近くの岩陰で汚れた衣類を脱ぎ、温泉につかると気分はもう天国だ。ここの露天風呂は川原の石を積み重ねてせき止めただけの本当に素朴なものだから、熱い温泉と冷たい川の水が混じり合う適当な暖かさの場所を探して浸らなければならない、それでも天然の温泉の温もりは何ものにも変えがたい。昼過ぎには近くのキャンプ場のキャンパーたちが三々五々露天風呂に集まり、自慢の旅談議に花が咲く。イエローストーンのつかの間の秋日和。

「春のイエローストーンは誕生のシーズン」

Yellowstone NP, Wyoming, Idaho and Montana

5月、雪が解けたイエローストーン国立公園では新しい誕生の季節が始っていた。観光客の多い夏場は公園の奥に引っ込みなかなか出てこない動物たちも、この時期にはあまり人目を怖れず、道路わきで草を食む姿を近くでみることができる。生まれたばかりのエルクの子供はよろけけながらもすぐに立ち上がり必死に母親の回りを歩き回り、茶色の毛に被われたバイソンの子供たちはふざけて野原を飛びまわる。

大人たちの醜い姿にくらべてなんとも愛くるしいその姿に、子供たちの周りにはいつもカメラの行列ができる。母親は草を食むのに夢中だが、しっかりと子供の行動を監視していて、人間がそばに近づき過ぎるとすぐにかん高い声で呼びつける。そんな赤ん坊バイソンに昨年生まれた兄貴分のバイソンが、自然の掟を教えている。「人間達を信用しちゃだめだよ」とでも言っているのか、赤ん坊バイソンはすぐに群れの中に入ってしまった。まるで動物一家の幼稚園でも眺めているかのごとく、平和な愛くるしい姿に時のたつのを忘れてしまう春の一日だった。

イエローストーン国立公園へは東西南北5つの入り口から入ることができるが、私は南のジャクソン(ワイオミング州)からの入園が一番すきだ。ウェストイエローストーン(モンタナ州)の空港は夏場しかオープンしていないので、一年中オープンしているジャクソン空港が少々遠くても便利ということもあるが、それよりもグランドティートン国立公園の雪を被った山並を見ながら車で北上すると、まるでヨーロッパアルプスにでも来たみたいで楽しみも倍加する。それにジャクソンホールの町にはアウトドア用品の店から、アートギャラリー、レストラン、カメラ店とすべてが揃っているので、ここで必要なものを補充し、そしてギャラリーを覗いて写真のイメージを作るのにも役立つからである。今度のイエローストーンは3度目の旅となった。先の2回はいずれも夏場で、それこそ人ごみに疲れはてて、じっくりと写真どころではなかった。アメリカの国立公園でも一番人気のあるイエローストーンの夏は人と車の行列で、前もって周到な準備で出かけなければわざわざ疲れに行くようなことになってしまう。パーキングを探すのも一苦労だし、レストランで食事をするにも2時間待ちは覚悟しなければならない。イエローストーンには大きくわけて3つの人気スポットがある。80分おきに蒸気を吹き上げる間欠泉で有名なOld Faithful、鮮やかな虹色の大温泉Mammoth Hot Springs、そしてイエローストーン河の大瀑布で有名なGrand Canyon of the Yellowstoneだ。それに野性の動物たちが加わりアメリカで最初に指定された国立公園として規模、魅力すべてにわたってこれほど自然を堪能できるところはない。いつも飛び込みの私の旅だが今回は運良くもオールドフェイスフル・インに泊まることが出来た。

オールドフェイスフルはイエローストンの中心で、ホテルは冬場もスキー客用にオープンしている。すぐ前の広場では有名な間欠泉を見ようと噴火の時間になると人々が広場に大きな輪を作る。私はバイソンの写真を撮るために日の出と共に起き出してグランド・ループ・ロードをドライブした。動物は朝と夕方が最も活動する時間帯で、昼間はほとんど昼寝している。深い霧が立ちこめて強い朝の光がスポット状に反射する。Gibbon Riveの近くで運良く子供をつれた群れを発見した。私は車をとめて望遠レンズを掴んで分からないように接近した。しかしすぐに群れのボスに見つかった。ある程度の距離を保っていると何もないが、少しでも近づき過ぎるとすぐに威嚇する。可愛い親子の姿を白い温泉の蒸気を入れて撮りたかった。生まれたばかりの赤ん坊はすぐに疲れて辺りかまわず寝込んでしまう。草を食べるのに夢中な母親だったが私の姿を見つけるとすぐに子供のそばに近づき警戒体制をとった。私は気が引けてもうこれ以上この家族の邪魔をすることができなかた。バイソンの群れが作った泥んこ道を引き返しながら何度も膝まで穴にはまり、ブーツもパンツも泥だらけとなった。

ようやくループ道路まで辿り着き、ギボン川の身を切るような冷たい雪解け水で泥んこのブーツを洗っていると、目新しい看板が目についた。「この辺りでは最近冬眠から覚めたクマが目撃されており、バイソンの子供が殺されています。人間は絶対にこの地区に立ち入らないことーーーー」私の背筋に雪解け水より冷たい恐怖がはしった。

イエローストーン国立公園

Yellowstone National Park

P.O. Box 168

Wyoming 82190

Phone: 307-344-7381

「世界遺産 アメリカのアルプス」

グレイシャー国立公園

Glacier National Park、Alberta, Canada and Montana

ビリングスの町で仕事を終えてモーテルをチェックアウトすると、カウンターにいたカウボーイハットの親但が顔中に笑みを浮かべて話しかけてきた。「これからどっちへ行くんだい?」。「グレイシャー国立公園までだ」と答えると、親切に地図を広げて行き方を教えてくれた。

「おれも一度だけ行ったことがある。公園に着いたら絶対にGoing to the Sun Road(太陽に続く道)をドライブしろよ。あそこはモンタナが誇る世界一の絶景だから」

90号線を一路西へ。モンタナの空は高く青く澄んでいた。カーラジオのカントリーウエスタンのスイッチを切り、ジョージ・ウィンストンのCDに変えた。ちょっと物悲しいピアノの音が風景にぴったりだ。

しかし遥か彼方の地平線に黒い雲が現れたと思うや瞬く間に雨脚が視界を遮り、車のフロントガラスを叩いた。

ミゾーラから北へさらに2時間、ゲートシティーのウエスト・グレイシャーに着いた時には、雨は上がり、きれいな虹が歓迎してくれた。

グレイシャー国立公園はカナダ、アルバータ州のウォータートン国立公園と国境を接しており、2つの公園は両方の名を取ってWaterton-Glacier National Parkと呼ばれる、世界初の平和公園。1995年にはユネスコの世界遺産にも指定されている。Going to the Sun Roadは西側のマクドナルド・レイクと東側のセントメリー・レイクをつなぐ、公園を横断する急な山肌を切り開いた全長50マイルの道路で、高度を増すに従い、手付かずの氷河の山々がすぐ目の前に迫ってくる。まるで太陽に届きそうな高さを登りきると、大陸分水嶺と出会うLoganPass(2025メートル)を頂点に下りになる。氷河に被われた山々と大小様々な湖が織りなす風景は、まさに「アメリカのアルプス」の呼び名がぴったりする、息を飲む美しさだ。

ローガン・パスでひと休みして雪の残るトレイルを歩くと、崖っぷちで、白い毛が半分抜け始めた哀れな姿のマウンテンゴートに出会った。長い厳しい冬が終わり春の訪れを知らせるこの脱毛だが、その姿は見るにつれて可哀想になり写真を撮るのをやめた。

この日はカナダ側のウォータートン国立公園にある有名なプリンス・ウェールズ・ホテル(Prince of Wales Hotel)に泊まることにしていた。「今夜は早めにチェックインして豪華な気分を味わうことにしよう」と決めていたのだが、カナダに入る前に少しだけMany Glacier(メ

ニー・グレイシャー)のトレイルを歩くと、欲が出てきて頂上のIceberg Lake(アイスバーグ・レイク)まで一気に登ってみることにした。8キロの道のりだから往復しても日が暮れるまで十分時間はあるだろうと簡単に考えていたのだが、大間違いだった。ベアーグラスや黄色い可憐なグレイシャー・ユリに立ち止まってはシャッターを押した。

ところが山の天気はまたも急変して雨雲が広がってきた。先ほどまでのピクニック気分から、とにかく先を急ぐだけになった。やっと辿り着いたアイスバーグ・レイクは、6月だというのに深い雪に覆われていた。そして冷たい雨が降り出した。きびすを返し、やっとのことで車の所まで辿り着いた時には全身ずぶ濡れになってしまった。

今度はカナダの税関でトラブルにあった。グレイシャー国立公園からカナダのウォータートン国立公園へは国境の税関を通過しなければならないが、公園から一番近い税関は10時に閉まることを知らなかった。それでも10時少し前には到着したのだが、私の他に人相のあまり良くないオートバイの3人連れがほぼ同時に到着した。カナダの税関士は私たちを見て冷たく言い捨てた。「残念だがここは通れないよ。閉門時間の10分前までに書類審査を終わらなければならないんだ」。

ボクたちは11時まで開いているという税関へ向かわされた。結局100マイルも遠回りして、ホテルに着いた時には真夜中になろうとしていた。

豪華なホテルで美味しいディナーをエンジョイするはずが、空腹と疲れで昼食のあまりの固くなったサンドイッチをワインで胃の中に流し込むと、そのままベッドに倒れ込んだ。

翌朝は強い朝日に叩き起こされた。眠い目をこすりながらホテルが全望できる丘に登ると、白い霧が幻想的に古城を包んでいた。昨日ちょっぴり意地悪だったグレイシャーは、雲一つなく晴れ上がった。

野生の花畑の向こうに雪を冠ったグレイシャーの山々が見え、岩陰から花を持ったチップモンクが現れるや、チョコンと挨拶した。花の甘い香りに鳥のさえずり、グレイシャーは春真っ盛りだった。

3日間の撮影も順調に進み、今度は逆にGoing to the Sun Roadを東から西へと帰途に着いた。

ローガン・パスで車を止めてもう一度トレイルを歩いてみると、最初の日に見たマウンテンゴートがまた目にとまった。しかし今度は一頭ではなかった。まっ白い毛皮に覆われた赤ん坊を連れていたのだ。ボクと会った後、すぐにこの子を生んだに違いない。真っ白いぬいぐるみのような子供は、しかし逞しい足でしっかりと母親について歩いていた。愛くるしいその姿に自然と「おめでとう」の言葉がついて出た。母親はあの日ボクが写真を撮らなかったのを覚えていたのか、今度はシャッターを押すまで子供とポーズをとって待ってくれた。雪どけの’太陽に続く道”を何台もの車が登り下りして行く。

グレイシャー国立公園の忙しい夏が始まろうとしていた。

グレイシャー国立公園

■行き方

モンタナ州から入る方が一般的だが、カナダのカルガリーから入る方法もある。モンタナからは、公園の西20マイルのKalispellのGlacier Park International Airportでレンタカーを借りるのが一番近道。シカゴとシアトルを結ぶアムトラックが、東と西の両駅に停まる。ホテル、モーテルは園内外に多いが、人気のあるところは早い予約が必要だ。

■ホテル& Inn

下記の人気ホテルはGlacier Park Inc. (602-207-6000)が運営しており、一括して予約を受けてくれる。

●Glacier Park Hotel :イーストグレイシャー駅前、園内観光の拠点になっている。($120-$200)

●Lake McDonald Lodge:公園の西口、マクドナルド湖の湖岸にある静かな環境。キャンプ場も近くにある。($80-$130)

●Many Glacier Hotel:湖のほとりに建つ、スイス風の園内最大ホテル。($80-$120)

●Swiftcurrent Moter Inn:メニーグレイシャーロードの突き当たりのリーズナブルなロッジ、バスなしキャビンもある。($35-$55, Room $70-$90)

●Prince of Wales Hotel:カナダ側のウォータートン公園にあり、美しさもロケーションもナンバーワン。一度は泊まってみたくなるホテルだ。湖を望む洒落たレストランも、テニス、ゴルフコースも揃ったリゾートホテル。(カナダ$180-$350)

*公園内には3か所のビジターセンターがあり、いろんなツアーがあるので、自分のスケジュールに合わせてパークレンジャーに相談するのがいい。車で回っても十分堪能できるが、氷河の山を見ながら歩くハイキングは格別だ。

「ジョン・デンバーとケニコットの銅精錬所」

ランゲル‐セントエリアス国立公園

Wrangell-St.Elias National Park、Alaska

ここまで来るとさすがに地球の端まで来てしまったような気分にさせられる。周りは獣たちさえも立ち入れないくらいの山々が峰を連ね、何万年前に凍りついた氷河の端っこが気の遠くなるような時間をかけて溶けて流れ、幾つもの川を作っている。

ランゲル‐セントエリアス国立公園は東側のカナダのクラーネ国立公園と峰を接し、面積ではアメリカで一番大きな国立公園だ。イエローストーンの6倍という広大な土地は、その大部分が氷河と高い山脈によって占められていて、なんとその16の山々のうち、9つまでが北米大陸の最高峰にランクされている(1位はデナリ国立公園のマッキンリー山)。

過酷な条件で長い間、人間の侵入を拒んできたランゲル‐セントエライアス山脈だったが、1900年代の初頭に銅の鉱脈の発見で、他のアラスカの金山と同じく人々がなだれ込んできた。ケニコットにできた銅の精錬所のおかげで、最果ての地に鉄道が敷かれ、鉱山の町には銀行が建ち、病院ができた。隣のマッカーティーと合わせて人口は2000人に膨れ上がり、銅山の最盛期には24時間フル操業で、なんと年間59万1千トンの銅を産出したといわれるが、しかし1938年、世界的な銅の下落で鉱山は閉鎖された。

現在この地区には、年間を通じて30人あまりの人たちが住んでいるが、朽ち果てかけた古い建物は、今でも昔の面影を残したまま風雨に耐えて立っている。そして、その精錬所跡はこれまで何度か違う会社の手に渡って、現在はナショナルパークサービスが買い取り、修復してアメリカの歴史として残す努力がされている。

カメラマンのダイアンは、ガイドの夫と共にこの山に魅せられてマッカーティーに住みついてしまった一人だ。この精錬所が国立公園の所有になってから彼女はガイドの仕事を得た。短い夏の間訪れる観光客のために古い建物の中を案内し、銅山の歴史を説明する。ダイアンは仕事中でも古い一眼レフのカメラを離したことがない。彼女のカメラにはモノクロームのフィルムが入っていた。白黒でこの山と歴史を記録しているのだ。

彼女の案内で朽ちかけた太い木材の建物の中を、ギシギシと足音をたてながら歩いていると、緑色に腐食した銅のかけらが残る機械のそばから山の男たちがひょっと現れ出るような気がした。ダイアンはそんな男たちと毎日話をしているのだという。彼女の頭の中には銅山の厳しい歴史が正確に刻み込まれていた。 ”夏草や、兵どもが夢の跡”まるで芭蕉の句そのもの、タイムスリップにあったような銅山の一日だった。

ここはジョン・デンバーが生前愛した場所でもある。マッカーティーに一軒だけあるバー『ロッジ(Lodge)』には、夕方になると三々五々、人々が集まってくる。暗くならない白夜の長い夜をビールの杯を交わしながら共に楽しむのか、小さな輪は時間とともにいつのまにか大きく膨らんでくる。デンバーもこの輪の中で語り明かしたのだろうか?

一人の男が興味ある話をしてくれた。ある年のクリスマスイブに、デンバーは精錬所の一番高い梯子の上に上ってギターを弾きながらここで作った歌を歌った。それは全米にTV放映され、忘れ去られようとしたこの最果ての銅山がまた人々の心に蘇ってきたのだ。精錬所を国立公園が買い取り、新しく生まれ変わらせたのはそれからである。ここに住む人たちはこの精錬所を誇りにし、この山を歌ったジョン・デンバーは今でも人々の心の中に生き続けている。

翌日、ルーツ氷河に登った。靴の下にアイゼンを着けてザクッ、ザクッと氷河を踏み締める。グレイシアブルーが青空にさらに輝きを増し、乾いたのどに溶けたばかりの水を流し込む。何万年か前に凍り付いたこの氷の上に仰向けになると、人間の一生なんて、なんてちっぽけなものかと思い知らされる。

一羽の鷲が雪をかぶった山よりももっと高く旋回していった。

ランゲル‐セントエリアス国立公園

■行き方

車で行くか、チャーター飛行機で公園内まで行くかの2通りだけ。車だとアンカレッジからアラスカハイウエーで公園西側の公園ヘッドクオーターまで約189マル。そこから10号線をChitinaまで行き、あとはカパーリバーに沿って未舗装路を約6マイルでマッカ-ティーに到着する。

■ホテル& Inn

Kennicott Glacier Lodge(800-582-5128)

Ma Johnson’s Hotel(907-554-4402)

「クマさーん!」

カトマイ国立公園

Katmai National Park、Alaska

低い雑木が茂るトレイルを抜けて池のそばに出ようとした時だった。若い女性のレンジャーが、ボクの前を歩いている数人のグループを制止した。ちょうどその先の池でクマの親子が魚捕りをしているところだった。

しかし、すぐに後ずさりするように命じた。クマがサケを捕まえて上がってきたのだ。その時の距離はまだ80ヤード以上はあった。クマの親子は私たちが立ち止まっている一本道のトレイルを反対側からじわじわと、こちらに向かって歩き出した。母グマが今捕ったばかりの大きなサケを口にくわえ、その後ろから3頭の子グマがついて来る。

突然母グマが私たちを見るとダッシュした。道は細い一本道。キャーと嬌声が上がったかと思うや、若い女性が走った。それにつられて皆が、クマに背を向けて一目散に逃げ始めた。若いレンジャーも何か叫んでいたが逃げるのは同じ。逃げ遅れたボクは薮の中のトウヒの後ろに隠れるのがやっとだった。数メートル離れた目の先を4つの黒い固まりがあっという間に走り過ぎた。ほんの数秒間の出来事だったが、これがここでのクマとの初遭遇だった。

ブルックスキャンプに到着したら、まず全員がレンジャーステーションで、クマに対する安全講習を受けなければならない。「クマを見つけたら目を合わせないようにして彼らに道をあける」「森の中を歩く時は常に音を出してクマに自分の存在を知らせ、驚かさない」「子連れのクマは特に凶暴なので80ヤード以上の距離を置く」「食べ物を持ち歩かない」……。

とにかくクマが何をしたいのかを理解して、我々人間は一歩下がらなければならない。

しかし、突然クマが走ってきたらどうするか? そんな経験のない皆は一斉に逃げ出し、経験を積んでいるはずのレンジャーもパニックになったら同じだった。ここはクマたちのテリトリー。腹を空かせた子グマを連れた母グマは、自分たちのテリトリーに勝手に侵入してきた人間たちを見つけて、餌を取られないように突然走り出したのだったが、机の上での講習など、実際に野性を相手にしたら、あまり役に立たないことを思い知らされたのだった。

カトマイ国立公園はアンカレッジの西南に位置し、秋田県とほぼ同じ面積を持つ国立公園だが、陸上からの交通の手段はまったくなく、アンカレッジまたはホーマーから小型の水上飛行機で入るしかない。それだけに人間の手付かずの自然が残されているのだが、何と言っても、ここはブラウンベアーの棲息地で、特に公園内は彼らの生活が完全に保護されている。だから、ここでは先住者のクマさんたちが何でも最優先、人間は侵入者として彼らを遠くから覗き見ることが許されているだけなのだ。

6月末、このブルックス川に何万匹というサケの大群が上り始めると、それまで山の中で草や木の実を食べていたクマたちは、こぞって川に下りてくる。そして、川の中ほどにあるブルックス滝が彼らの絶好の狩場となり、それを見ようと人間たちが、川辺に作られたプラットフォームに鈴生りに溢れるのである。

ここにいるクマたちはブラウンベアーで、アラスカのデナリー公園など、山の中にいるグリズリーとは少し

違う。グリズリーの方が大きいと思われがちだが、サケをたっぷり食べて栄養をつける、海側に住むブラウン

ベアーの方がひとまわり大きいのだ。

1年のうち半分は冬眠しているから、彼らにとって、この夏場の半年が生きるための正念場となる。だから

卵をたっぷり貯えた栄養満タンのベニサケを、毎日食べて食べまくり、冬場に備えるのだが、春先と比べ、冬

眠前の秋ではそれぞれ50キロくらい体重が増え、艶のある毛皮に被われた見事な体格になる。

それに比べて、人間の釣り人はとても可哀想だ。「キャッチ&リリース」がスポーツフィッシングのルール

だとはいえ、この川に溢れるサケをいくら多く釣り上げても、一日に持って帰れるのはたったの1匹だけと聞

いた。

ブルックスキャンプにはロッジとキャンプ地があるが、7月のシーズンは2年先まで予約がぎっしりで、キャンプ場も1月の予約開始と同時に満杯となり、国立公園内に泊まることは難しい。そこで、大部分の人たちは近くのキングサーモンのモーテルに泊まり、そこからエアタクシー(水上飛行機)で通うことになる。八方手を尽くしたボクは、幸運にも公園の北側にあるノンヴィアヌク湖畔にあるキューリックロッジに泊まることができた。

キューリックロッジは釣り人たちのパラダイスと言われるが、まさに噂にたがわぬ、手付かずのアラスカの自然を満喫させてくれる別天地だった。アラスカの夏は、夜中の1時頃、申し訳程度に暗くなるだけで、一晩中白々としたミッドナイトサン(白夜)が続く。そして、朝の5時にはまた日が昇る。

もの好きなクマ見学の客は、ボクとカリフォルニアから来た年輩の母娘の3人だけだった。パイロットのエ

ドは、冬場はフロリダで暮らし、夏の間だけここで飛行機に乗る。料理人のジムもガイドのウエインも皆同

じ、夏の半年間だけアラスカに帰ってくる『アラスカホリック』たちだった。そして皆の顔が同じように生き

生きと輝いていた。

水しぶきを上げて、エドの操縦する機が湖を離れると、すぐ目の下はトウヒの尖った林となった。水苔の朝

食に忙しいムースがちょっと頭を動かして上を見たが、すぐに顔を水の中に没してしまった。 エドは上空の

霧を避けて、山の稜線を縫うように低く飛行する。少し茶色になった雪が山肌に引っ掛かるように残ってい

た。やがて朝日に反射するナクネック湖が現れると、機は滑るようにブルックスキャンプに着水した。

ブルックスロッジからオックスボウ池を抜けると、雑木林のトレイルになる。ここからブルックス滝まで約20分のハイキングだ。踏み固められたトレイルを少し外れると、ふかふかとした地衣類の苔の絨毯が疲れた足に気持ちいい。道端には野苺の白い花が存在を誇示するように咲いていた。

ボクは「クマさーん、クマさーん!」と大声で叫びながら歩いた。皆が「ヘイ・ベアー!」と英語でやっているから、ボクはわざと日本語でやった。するとこれが通じたのか本当に2頭の若いクマが薮の陰から現れた。こちらは一人だったので少し緊張したが、先日の親子グマとの教訓があったのでパニックにはならなかった。クマと目を合わせないように「クマさーん、クマさーん」となおも独り言のように語りかけると、2頭は危害の心配がないと分かったのかどこかへと去って行った。クマたちも人間が踏み固めた歩きやすいトレイルを好んで歩くのだった。

ブルックス滝には朝早くからすでに3頭のクマたちが水の中に入ってサケ漁を始めていた。ここでは縄張りがあり、若いクマは滝つぼの上で待ち構えジャンプするサケを捕まえるが、強いクマや年寄りグクマはサケが密集する滝つぼの下で悠々と漁をしていた。それでも一番強いオスが来ると皆が場所をあけた。

ここで一番強いオスは『ビビ』と呼ばれていた。黒い毛がふさふさと輝き、筋肉は盛り上がり、どこから見ても貫禄があった。ビビは場所をあけられた滝つぼでは漁をせず、広い川の中ほどでいきなり水の中へジャンプして難なくサケを捕まえ、森の中へ消えた。彼は決して食べるところを人前で見せなかった。

最初の日に出会った母グマは『ミルクセーキ』と呼ばれ、彼女の3頭の子供たちは昨年春生まれた1歳児だが、「べーべー」といつも甘えて母親にくっついて離れない。母親は乳離れまでの2~3年間、子供たちといつも一緒だ。そして、野性で生きていく総てを教える。クマの世界は完全な母子家庭で、父親は誰か分からない。しかもオスは子供たちを見ると殺してしまうのだ。食べ物の少ない自然界で種族を維持するための摂理の一つとはいえ、実際に起きた話を聞くと悲しくなる。

母さんグマは、サケの多い滝つぼで漁をして、子供たちに腹一杯食べさせてやりたいのだが、危険な雄グマたちを恐れていつも安全な川下の池で漁をしていた。それでもサケはいっぱいいた。子グマたちは母親の漁を岸辺でおとなしく見つめているが、母親がサケを捕まえると我先にと川に飛び込んで奪い合った。なんだか夕食のおかずを取りっこした自分の子供時代を思い出して笑ってしまった。

一日中クマたちと過ごし、夕方迎えに来たエドの水上機でキューリックロッジに帰ると、マネジャーのピートがブランデーのボトルを抱えて迎えてくれた。釣り師たちを「魚臭い」とからかい、ボクには「クマ臭い」と冗談を言った。酒を空っぽの胃に流し込むと疲れも吹っ飛んだが、いつも貧乏旅行をしているボクには、このもてなしがどこかこそばゆかった。

夕食までの時間つぶしに揺り椅子に揺られながらノンヴィアヌク湖の波の音を聞いていると、北極地リスが遊びにやって来た。夕食の合図の鐘が鳴ると、今度は裏山に住んでいるキタキツネが降りて来て地リスを追っ払った。短いアラスカの夏は、ここではゆっくりと過ぎていった。

カトマイ国立公園

Katmai Land, Inc.:4125 Aircraft Drive, Anchorage, Alaska 99502

Phone: 1-800-544-0551

www.katmailand.com

■行き方

カトマイ国立公園へは道路がないので、公園の表玄関ナクネック湖の

ブルックスキャンプまでエアタクシーと呼ばれる小型水上飛行機か

ボートで行くしかない。ブルックスキャンプには私営のブルックス

ロッジ(16キャビン)とキャンプ場があるだけで、他に宿泊施設はな

い。ブルックスロッジは2年先まで予約でふさがっており、個人での予

約は難しいので、ロッジを運営しているKatmai Land, Inc.に電話してパッケージツアーを利用するのが一番

賢明だ。

■宿泊

Katmai Land, Inc.では公園の近くに他に3か所のロッジを運営しているので、どれかに泊まり、エアタク

シーで毎日ブルックスキャンプまで送り迎えしてもらう。釣りが趣味の人だったら、ここのパッケージツアー

でスポーツフィッシングとクマ見学を組み合わせたのがお勧めだ。(料金はキューリックロッジの場合アンカ

レッジより3泊2食付、送り迎えの飛行機代込みで2300ドル、ブルックスロッジの場合宿泊だけで1泊300

ドル)

キングサーモン

■行き方

アンカレッジからキングサーモンへはシーズン中、1日数往復の定期便が運行している(Pen Air 907-246-

3372)ので、キングサーモンにあるモーテルに泊まり、そこからエアタクシーでブルックスキャンプに。

■宿泊

○Quinnat Landing Hotel (シングル1泊235ドル): PO Box 418, King Salmon, AK 99413

Phone: 1-800-770-3474, Fax: 907-246-6200

○King Ko Inn(シングル1泊192.50ドル):PO Box 346, King Salmon, AK 99613

Phone: 907-246-3377, Fax: 907-246-3357

「島の王様気分でキャンピング」

チャネルアイランド国立公園

Channel Islands National Park, CA

チャネルアイランドは、ロサンゼルスとサンフランシスコ間のサンタバーバラ沖に浮かぶ、大小4つの島からなる国立公園だ。ここは宿泊施設も水も食料もない離れ島で、島に滞在するにはキャンプするしかないが、ベンチュラ(Ventura)から日帰りのボートが毎日出ているので気軽に行くこともできる。

しかし、島のよさを満喫するにはキャンプが一番だ。キャンプはいくつになっても楽しい。出かける前のウキウキした気分は、小学生の頃の遠足に出かける時のようだ。

ロサンゼルスに着くとまずダウンタウンに寄って、日本のスーパーマーケットで食料を買い込んだ。

キャンプで一番簡単で美味しく作れるのはカレーライスだ。最近は温めるだけのパックに入った御飯もあるが、なんといっても美味しい御飯は鍋で炊くにかぎる。嬉しいことに、ボクの故郷鹿児島特産のかつお節味のタクアンも売っていた。しょうゆも買って、燃料の小さなプロパンガスのボンベを近くのアウトドアの店で手に入れると、大きなバックは満杯。

4つの島にはそれぞれキャンプ場があるが、本土から一番近いアナケーパアイランドが最もポピュラーだ。ここへは「アイランドパッカーズ」のボートが毎日出港していて、所要時間は約1時間半。この辺の海は冷たい潮流が流れ、気温が上がる春先は毎日濃い霧に覆われる。

そんなミルク色の霧の海をボートは縫うように進む。船に揺られながら気持ちよくうたた寝を楽しんでいると、小学生の一団が急にざわめき出した。何十頭ものイルカの群れがボートに平行して泳いでいるのだ。群れはボートの下をかいくぐり、大きくジャンプし、はしゃぎ回っている。

すると今度は近くで、イルカに代わって大きな鯨のブローイング(潮吹き)が始まった。2頭のザトウ鯨がゆっくりと水面に浮上してきた。真っ黒い潜水艦みたいな胴体からプシューッと潮を吹き、尾ひれが反転して今度は水中に没して行く。思いもかけぬ鯨とイルカの歓迎を受けながら、ボートはアナケーパアイランドのシンボル、アーチロックに到着した。

船着き場から切り立った崖の階段を上るのがここでの初仕事だ。階段は154段。カメラ機材と大きなキャンプ用具を2キロ離れたキャンプ地まで運ぶと、日頃の運動不足がたたってくたくたになった。

島はちょうど海鳥たちの産卵の時期にあたっていて、卵を抱いた海島が足の踏み場もないくらいあちこちを占拠している。彼らは異常を知ると、けたたましい鳴き声で仲間同士で連絡し合い、侵入者のボクを威嚇した。特にヒナが孵った親鳥は始末が悪い。一羽が騒ぎ出すとそのあたり中が大騒ぎとなり、上空から鋭いくちばしで攻撃してくる。どうにかこうにか鳥たちの攻撃を避けテントを張ると、やっと一息つくことができた。

小さな島には灯台と、パークレンジャーの住む家が一軒あるだけ。幸運にも、キャンプしている人は他に誰もいなかった。島は春の花の盛りで、アイスプラントが絨毯を敷き詰めたようにびっしり島中を覆い、真っ赤な花を咲かせていた。

その花畑の中に首だけ出したウエスタンガル(カモメ)が卵を暖めている。ブラウンペリカンは編隊を組み、音もなく頭上を通り過ぎて行く。

周りには誰もいなかった。この小さな島がまるで自分のものになったみたいに思えてきて、急に元気が出てきた。大声を出しても、変な格好で跳びはねても、ただ鳥が見ているだけだ。ボクはキャンプ地の周りを歩いて、眺めのいい場所に来ると勝手に名前を付けた。ひとり、この島の王様の気分だった。

夕食の時間。水を節約しながら食事の準備に取りかかる。一日で一番楽しい時間だ。ふっくらと美味しい御飯が炊き上がった。おかずはパックのカレーとタクアンだけだが、それでも美味しかった。

ここでは時間はたっぷりとある。ボクは自分の領土?を散歩することにした。キャンプ地から東側のトレイルは花畑の密集地で、すぐに『美ヶ原』と命名しようと思ったが、しかし『戦場ヶ原』に変更した。なぜならこの辺には鳥たちの巣が一番多く、ここを通ろうとすると、まるでヒッチコック映画みたいに何百羽が群れをなして襲ってくるからだ。

ボクは頭上で棒切れを振り回しながら鳥たちを撃退したが、しかし魚臭い糞の爆撃には閉口した。『戦場ヶ原』をうまく抜けると、切り立った断崖になり、岩場にはカリフォルニアライオン(アシカ)が重なって昼寝をしていた。

灯台の裏手の急斜面にはペリカンたちの集合地があった。

ここから風に乗り離陸し、そしてまた着陸して羽を休めていた。

島の西の端は『インスピレーションポイント』と呼ばれる一番眺めのよい高台だが、ボクはすぐに『安らぎの丘』と命名した。ここからは夕日がとなりの島を赤く染めて沈んで行くのが見えた。そして遠く鯨が潮を吹いていた。心休まる風

景だった。

夕日が沈むとまた霧になった。テントに潜り込むと、星の代わりにサンタバーバラの町の明かりが優しくまたたいていた。ラジオの短波放送をつけてNHKの放送を聞いた。静かで贅沢な時間がゆっくりと過ぎていった。

チャネルアイランド国立公園

Channel Islands National Park

1901 Spinnaker Drive, Ventura, CA 93001

TEL: 805-658-5730

■行き方

ロサンゼルスからUS 101でベンチュラまで行く。ここからアイランドパッカーズの運行するボートが出ている。キャンプする時はここでキャンプ場の予約と帰りのボートの予約も行う。ボートツアーは、島に降りないで島めぐリのツアーと、昼前島に上がり夕方迎えに来たボートで帰る日帰りコースなど、予定に合わせてアイランドパッカーズで確認する。週末は込むので早めの予約が必要。島には水がないので、水、食料、暖かい衣料は忘れずに。

「ヨセミテの夏は歓喜の季節」

ヨセミテ国立公園

Yosemite National Park、California Yosemite National Park、California

ヨセミテの谷からは、四季それぞれの歌が聞こえてくる。

夏、雪解けの水が瀑布となって流れ落ちると、その音に眠りを覚まされたごとく木々の葉が輝き、生き物たちが一斉に歌い出す。歓喜の季節だ。

秋、喧噪の夏が終わり、草原が黄金色に輝き出すと、谷に静寂が訪れ、空気までがうすく張りつめてくる。

心寂しいセレナーデの音楽だ。

そして冬、山々に雪が降り、神々の訪れを待つかのように谷は眠りにつく。あんなに賑やかだった谷から人々の姿が消え、山はモノトーンの世界に変わり、そしてその森は動物たちに返される。

ヨセミテ国立公園はカリフォルニア州にあり、車でサンフランシスコ(5時間)やロサンゼルス(7時間)から簡単に行けるため、いつも混雑している。特に、夏場はパーキングを探すのも難しいくらい、人と車でごった返す。そんな理由からヨセミテへの旅はこれまで冬ばかりだった。

しかし、冬は雪のために閉鎖される道路もあって、夏場しか行けないグレイシャーポイントからの雄大な眺めや、バーナル滝の豪快な瀑布がいつも心残りだった。

こんな人気のある国立公園では、宿泊場所の確保が一番の問題になるが、ウイークデーなら何とかもぐり込むこともできる。

ヨセミテの公園内には高級ホテルのAhwahnee Hotel(アワニーホテル)から、安く泊まれるテントキャビンまでいろいろな宿泊施設があるが、値段も手頃で普通のホテルと変わらない設備が整っているのがヨセミテロッジだ。本格的な夏のバケーションシーズンに入る6月、すでにキャンプ場や、安い方のキャビンは満杯だったが、ヨセミテロッジに電話すると運良く2日間の空きがあった。

初夏のヨセミテは満ちあふれる光に輝いていた。雪解けの水は至る所に滝を作り、その水しぶきが谷全体を優しく包み込んでいるようだった。その滝の中でも、ハーフドームの裏側にあるバーナル滝と、その上にあるネバダ滝は、冬の間はトレイルが閉鎖されるので夏しか登ることはできない。ここのトレイルは、下流のバーナル滝までが往復約4.8キロ、その上にあるネバダ滝までが約11.3キロ。標高差570メートルで、そのままジョンミュアー・トレイルからハーフドーム・トレイルへと続き、ハーフドームの頂上まで登ることができるが、ここまで行くには、強い体力と、まる一日がかりの時間が必要になる。

トレイルの出発は、カーリー・ビレッジの先にあるハッピー・アイルの駐車場から始まる。マーセド川を見ながら、始めはダラダラとした上りが続くが、トレイルの分岐点からミスト・トレイル(霧のトレイル)に入ると、上りは急になり、ごう音を轟かせて落下する水しぶきを浴びながら、滑る岩場を一歩一歩前進する。そして最後の急坂を鉄柵につかまりながら登りきるとバーナル滝の頂上だ。ここで一息ついて流れ落ちる滝つぼを眺めると、先ほどまでの苦労も報われる。

しばし休んで濡れた衣類が乾くと、今度はもっと厳しい上りが続くネバダ滝への挑戦だ。ここからの上りが、このトレイルの正念場だ。カメラバッグと三脚の重みがずしりと両肩に食い込んでくる。水を飲みながら休憩する回数が急に増える。

軽装の若者たちに追い越されながら、思うように動かない年取った自分の体を恨めしく思いながらも、しかし一歩、一歩前進する。

山登りには見栄も外見もない。自分の体力を信じて前進するか、または諦めて後退するしかない。なんだか人生とよく似ている。先ほど颯爽とボクを追い抜いて行った、大きなサバイバルナイフを腰に差した若者を頂上近くで追い抜いた。そして目指すネバダ滝がすぐ近くに迫ってきた。

山の上は乾いた風が流れ、額の汗に心地よかった。雪解けの冷たい水に疲れた足を浸すと、体の芯まで癒されるみたいだった。

山を下りて、今度はグレイシャーポイントまで車で登った。ハーフドームに連なる山々がパノラマに広がり、ゆっくりと色を変えて夕日とともに沈んでいく。先ほど登ったバーナルとネバダ滝を眼下に望み、ビールを開け、一つ事を成し遂げた自分に乾杯する。しばし至福の時に包まれた。山に来て一番幸せな時間。

ハーフドームの向かい側に立ち上った入道雲が早くも夏の訪れを告げていた。

「冬のヨセミテ」

ヨセミテ国立公園

Yosemite National Park、California Yosemite National Park、California

ナショナルパークの写真を撮りはじめてからも、特にヨセミテには思い入れが強い。それは風景写真をやるものなら誰もが尊敬し、そして少しでも近づきたいと願ってやまない、あのアンセル・アダムス大先生がライフワークとして取り組んだフィールドだからだ。彼の白黒写真をどれだけ長いあいだ眺めてはため息をついたかわからない。そのヨセミテに、もう3回は足を運んだ。それも、どうしてか冬ばかりだ。

サンフランシスコからストックトンを抜けて120号線に入ると、一面サクランボの畑が続く。甘酸っぱい満開の林を抜けると、やがて道はなだらかな丘陵地帯に入り、そして雪の残るヨセミテへと続く。雪の状態ではタイヤにチェーンを巻かなければならないから少々厄介だ。

そして、トンネルを抜けてまず飛び込んでくる風景が、左にエルキャピタン、右にブライダルベイルの滝しぶき、そして中央にハーフドームを望むあの絶景だ。人々はまずここで車をとめて、自分が神秘の世界に足を踏み入れたことを確認する。

はじめてのヨセミテ行で、私は運良くも雪が残るトンネルビューに辿り着いた。先ほどまでの眠気は吹っ飛び、カメラをセットするやシャッターを切りまくった。

そのとき、誰かが背中をそっと気兼ねしながらたたくのに気がついた。なんだろう、と振り返ると、そこには世話になっているある会社の社長婦人が立っておられた。日本からのお客様をサンフランシスコからの日帰り観光バスで案内されての途中で私を見つけられたのだ。お互いに「なんで?」「ここで?」と笑いあったが、しかし私は睡眠不足のヒゲ面で、大いに恐縮してしまったのを思い出す。知り合いに会ったのは、後にも先にもこれが初めてだったが、ヨセミテは交通の便に恵まれ、公園内に泊まらなくても簡単に日帰りでやって来れるのだ。

冬のヨセミテでは、しばしば予期しない動物たちの歓迎に出会う。

観光客の多い夏場は人目を避けて出てこない彼らも、エサの少ない冬場はすぐ手の届きそうなそばまで寄ってくるのだ。わたしはこのコヨーテ(写真)のために、ナショナルパークの掟をひとつ破ってしまった。それは「動物にエサ

を与えてはならない」というものだ。

私が投げたハム・サンドウィッチを一口で飲み込んだこのコヨーテは、しばらく私のそばから離れなかった。彼は決して私に友情を感じたのではなく、単にもう一切れのハムが欲しかっただけなのに、でも私はとてもうれしかった。

私は冬のヨセミテに魅入られたジョン・ピアナビラという男を知っている。大男のジョンは、ランドクルーザーで毎年2月の末にサンタクルーズからやって来る。ジョンはプロのカメラマンではないが、車の屋根には大型のジィッオの三脚を積んで、どこから見ても堂々たるプロのいでたちだ。

ジョンの本業は建築屋だ。工事現場で金をためてヨセミテにやって来るのである。

ジョンにははっきりした写真撮影の目的があった。それは2月の末の1週間だけ、角度によって日没の太陽がエルキャピタンに反射して流れ落ちる雪解け水を黄金に染めるのだ。その瞬間をとらえたある雑誌の写真がジョンの撮影意欲を駆り立てた。

しかしヨセミテはときには意地悪だ。日没には決まって霧をつくり、カメラマンのひそかな願いを打ち砕く。

昨年は私もジョンに付き合い日没を待ったが、しかし太陽は最後まで微笑んでくれなかった。

ジョンから便りが届いた。「今年も2月の末1週間ヨセミテロッジを予約した」と。

ヨセミテ国立公園

PO Box 577 Yosemite NP, California 95389

TEL:559-372-0200

www.nps.gov/yose

入園料$20

■行き方

サンフランシスコから車で約5時間、ロサンゼルスから7時間、サンフランシスコからは日帰りのツアーバスも出ている。レンタカーだとフレズノかサクラメントが近道。

■ホテル、モテル予約と主な宿泊施設

TEL.559-252-4848

●Curry Village: ($50-$100) シャワーなしテントキャビンからルームまで。

●Yosemite Lodge: ($100-$150) 2ベッド、シャワー付き。

●The Ahwahnee: ($200-$300) 高級ホテル。

*夏場は込むので早めの予約が必要。予約が取れなくてもキャンセル待ちの手もあるので電話で確認を。

「灯台めぐりとパフィンに会う旅」

アケーディア国立公園

Acadia National Park、Maine

白い灯台に潮の香り、アメリカの北東部メイン州の海岸をドライブしていると、まるで日本海の福井や富山県の海岸にいるような錯覚に陥る。大西洋の荒波が切り立った崖を削り、冷えた空気が心地よい。この入り込んだ海岸線には大小67もの灯台が点在し、アケーディア国立公園は、エルスワースの東側、小さなデザートマウンテン・アイランドの約半分を占める。55か所ある米国の国立公園の中では5番目に小さな公園だが、年間のビジター数はベストテンに入る人気だ。

マウントデザート・アイランドは18世紀後半から米国北東部の金持ちの避暑地として栄え始め、バー・ハーバーには今でも歴史を感じさせる洒落たホテルやレストランが建ち並んでいる。米国最北のゴルフ場「ボバレー・ゴルフコース」もある。

国立公園に指定されたのは1919年だが、主に財閥の所有地の寄付から成り、今では国立公園と個人の所有地がパッチ模様のようにくっつき合い境界線を主張している。

この公園のアトラクションはいろいろあるが、少し欲張って、青い海に浮かぶ灯台巡りとマチャーイス・アイランドのパフィン(ツノメドリ)ツアーを加えると思い出深い旅になるだろう。

この灯台巡りにはポートランドでレンタカーを借り、国道1号線をドライブするのがいい。まず南に下り、ヨークビーチにあるネデック岬の「ナブル灯台」から出発する。小さな島の上に白い灯台が立ち、クリスマスシーズンにはライトアップして多くの観光客を楽しませる、絵葉書に一番多く登場する人気スポット。

ここから北上すると、エリザベス岬に、荒波に洗われる「ポートランド灯台」が見える。少し早起きすれば、大西洋に昇る真っ赤な太陽が見られる。

フリーポートからバスの町を抜けて、130号を南下すると、その岬の突端に「ペマクイッド灯台」がある。長い年月、荒波に削り取られた岩盤が、まるで灯台を守るように横たわっている。

公園内にあるのは、「バス・ハーバー灯台」だ。ここではゆっくり夕日が沈むのを待ちたい。夕日が沈んだ後の残照に浮かぶ灯台は、一日のうちで最も美しい。

公園を出て、また国道1号線を北上し、189号線に入って行き止まりが、大西洋岸の米国最北端ルーベックだ。カナダとの国境線の崖の高台に立つ「ウエスト・クワド灯台」は、赤白の縞模様の派手な概観だ。訪れる人も少ない北端の地に一人立つと、足下に咲き乱れる赤いファイアーウイードの花とはうらはらに、なぜか旅の感傷に襲われ心寂しくなる。

パフィン・ウオッチングのボートは、このルーベックから50マイル南にあるジョンズ・ポートとカトラ・ハーバーの2か所から、天気のよい夏の間(メモリアルデーからレイバーデー)だけ運行している。

パフィンは、正式にはAtlantic Puffin(ツノメドリ)と呼ばれ、米国で棲息しているのはアラスカとメイン州の北部にあるマチャーイス・アイランドだけである。海のオウムとも呼ばれ、大きなクチバシと、思わず笑ってしまう愛嬌のある顔が愛くるしい鳥だ。ユネスコの世界絶滅危機動物に指定されており、この島でも手厚く保護されていて、一日に島に上陸できる人数も、滞在時間も厳しく規制されている。

この島へのボートを運行しているのがジョンズ・ポートのバーナ・ノートン船長だ。今年87歳になるノートン船長は、1940年からこの村に移り住みパフィンツアーを始めた大ベテランだが、今は息子のジョンにその座を譲った。しかし、ボートが出る朝7時前には毎日船着き場に現れて、客の一人一人と挨拶し、だじゃれを交えた会話で皆の緊張をほぐしている。

30人乗りのボートは約2時間で島に到着する。上陸できるのは15人だけだから事前予約は絶対必要だ。島には3~4人入れる大きさの穴の開いた木箱のブライ

ンドがあちこちに置かれており、人間はその中から鳥を鑑賞することになる。岩だけの小さな島は、無人の灯台が一つあるだけで、約3千羽のパフィンと他の多くの海鳥の繁殖地となっている。地面の至る所に鳥たちの巣と生まれたばかりのヒナたちが氾濫し、これを踏み付けないように指定された通路を気をつけて歩かねばならない。時々親鳥が頭上から攻撃をしかけてくるから、頭上にも注意が必要だ。

箱の中から盗み見るパフィンたちは見られているとはつゆ知らず、思い思いのポーズで笑いを誘う。彼らの一挙手一投足に心奪われ、ポケットの中はあっという間に撮影済みのフィルムでいっぱいになる。決められた2時間は瞬く間に過ぎ去り、後ろ髪引かれながら、またボートの帰路の旅となるのである。

アケーディア国立公園

Acadia National Park Headquaters 207-288-3338

■パフィン見学ツアーボート

Mr. Barna Norton : 207-497-5933

■宿泊:Harbor House (Bed & Breakfast)

207-497-3211。

港が見渡せる2部屋あるゲストルームは品のいいアンティーク調。とれたばかりのメイン名産ロブスターを目の前で茹でてくれるのも嬉しい。

「ハミングバードと不思議な奇岩の世界」

チリカワ国定公園

Chiricahua National Monument, Arizona

春、ソノラン砂漠に南風が吹くと砂漠の植物たちが一斉に花を咲かせる。4、5月は砂漠が一番美しく活気に満ち溢れる季節だ。サボテンの花には蜜を吸う鳥たちが群れ集い、不毛の土地もこの時とばかりにまばゆいばかりの赤や黄色の花で埋め尽くされる。

そして春はバードウォッチングの季節でもある。中でも人気を独り占めするのは、華麗な容姿から「空飛ぶ宝石」とも呼ばれるハミングバード(ハチ鳥)だ。

春から夏にかけて米国の西南部ではハチみたいに羽を震わせ空中で静止して花の蜜を吸う可愛い姿はよく見かけられるが、それでもこの時期、バーダーたちが足を運ぶのはこのアリゾナ州南部の砂漠地帯だ。花から花へブンブンと小気味よい音を立て飛び回る鳥たちの数と種類は他の比ではない。春、メキシコから飛来したハミングバードは4月から9月、ここで花の蜜をいっぱい吸って子育てをし、秋にはまた暖かい南に帰って行く。

そのハミングバードウォッチングで有名な場所が砂漠の中にあった。ツーソンから国道10号線を東へ3時間、ニューメキシコ州との州境にある小さな村ポータル(Portal)だ。南をメキシコ、東西をソノラン砂漠とチリカワ砂漠に挟まれ、北からはロッキー山脈の冷たい風が吹き込む特異な地形、甘い砂漠の花畑と乾いた温暖な気候はハミングバードが羽を休め巣作りするオアシスになっていた。村の家々では軒下に砂糖水を入れたフィーダーを吊り下げて、この小さな妖精たちを歓迎する。数軒ある民宿はこの時期バードウォッチャーたちで膨れ上がるのである。

奇岩で有名なチリカワ国定公園はこのポータルのすぐ近くにある。ビ

ジターセンターから続くボニタキャニオン・ドライブ(Bonita Canyon

Drive)からすでに林立する奇岩を見ることができるが、不思議な奇岩群(Heart of Rocks)はチリカワ山のほぼ中央に位置し、険しい山道を登らない限り見ることができない。

登山道の出発地点からすぐ下りになり、一度谷底へ下りてから反対側の峰を山頂へと登るのだが、この最初の下りで左足首を捻ってしまった。左足をかばいながら、谷底に下りて川の水で冷やそうと考えたが、川はすでに焼き付くような太陽に干涸びていた。

谷底から今度は標高差1000フィートの登りになった。登山道は急こう配の砂利道で、砂漠の太陽が首筋をじりじりと焼き付ける。川の水をあてにしてペットボトルを1本しか持って来なかった間違いにすぐ気が付いた。一気に飲み干したい欲望を抑え、ボトルの口をチビリチビリとナメては気の遠くなるような乾きを我慢した。足を引きずりながら歩き始めて約3時間、最後の難関Heart of Rocks Loop に辿り着いた。奇岩の林はすぐ目の前に迫り、初めて遭遇する不思議な世界に、今度は疲れよりも身震いするほどの緊張感に包まれた。

この奇岩群は2700万年前、火山のマグマが噴出してできたもので、それから永い年月砂漠地帯特有の高低温と強風などに侵食され、こんな奇妙な形になったらしい。そして約400年前にアパッチ族が移り住んできた。高台に一人立ち奇岩群を改めて眺めると、心の中を覆っていた不思議な胸騒ぎはますます大きくなった。耳を澄ますと、林立する岩に当たってこだまする風の音が呪文のように聞こえてくる。まるで岩の墓場だ。ここには今でもアパッチの精霊たちが住んでいるに違いない。

辺りに人影はなかった。もしこの墓場に一人迷い込んでしまったら、精霊たちの世界に引きずり込まれ、二度と現世に戻れないような、得体の知れない恐怖に包まれた。日のあるうちにここを脱出しよう。ボクは写真を撮ると踵を返し、登山道を引き返した。左足は腫れ上がり、今度は急こう配の下りに膝が笑う。若いレンジャーの往復4時間の道のりは、ボクの足では7時間になり、しかし日没前には何とか長い苦しい『奇岩』ハート・オブ・ロックスからの脱出を終えた。

這這の程で家に帰りつき足首を氷で冷やしながら、出来上がった写真を見て思い出す。何とも不思議な岩たちの世界。世の中には科学では解明できない場所が幾つもあるが、ここもその一つ。人間は精霊たちの神聖な場所をむやみに侵犯してはならないのだ。

チリカワ国立モニュメント

Dos Cabezas Route, Box 6500, Wilcox, AZ85643 (520)824-3560

■ 行き方

ツーソンから I-10を東へ、WillcoxからUS-186を南に下るとChiricahua NMに約3時間で到着する。

■ 宿泊施設

公園から一番近い宿泊施設があるのはポータルの町(比較的状態のいいダート道を通り約1時間)で、モーテルが1軒と、B&Bが数軒のある。

お勧めはPortal Peak Lodge:P.O. Box 364, Portal, AZ85632 (520)558-2223

「北海の王様 ポーラベアー」

Churchill, Manitoba, Canada

マニトバの空港から双発プロペラエンジンのホッカーシドレーは、大きなうなり声を上げながら北へと向かった。凍り付いた褐色の大地がミルク色の雲の絨毯に遮られると、それまでの爆音はBGMに変わり、私を心地よい眠りへと誘った。やがて雲の切れ目から月のクレーターみたいなツンドラの大地があらわれると飛行機は高度を下げ、小さな湖が点在する中に細長く伸びた一本の滑走路に着陸した。

人口約800名のハドソン湾に面したこの小さな町、チャーチルは一年のうちの半分が厚い氷に閉ざされている。ここでは金鉱も油田も発見されず、昔は毛皮の交易が一時栄えそうになったのだがしかしそれも長く続かなかった。極寒の中にひそかに息づく貧しい町だ。ところが今この町に強い味方が現われた。

ポーラベアーが世界中から観光客を集めるようになったのだ。

ポーラベアーは冬眠しない移動性の動物で、氷が解ける5月ごろこのハドソン湾の南側に下りてきて、氷りに閉ざされる11月末にまた北極に帰っていく。チャーチルはちょうどその彼等の通過点になっているのだ。

私は人通りのない凍り付くようなこのチャーチルの町を一人歩いてみた。ずっと以前カメラマンになりたての頃、石川県の冬の能登半島を旅した記憶が蘇ってきた。あの能登半島と同じく鉛色の厚い雲が陽の光をさえぎっていた。寒暖計はすでに氷点下5度を指していた。強い風が吹くたびに露出した顔面に針が突き刺さるような痛さがはしる。この冬空の町を歩いているのは、頭のてっぺんから靴の先まで防寒衣に身を包んだ観光客ばかりだった。贅沢になり過ぎた生活ですっかり弛んでしまった私の肉体は果たしてどこまでこの寒さにたえる事ができるのだろうか?

歩いているうちに不思議な光景が目にはいった。家、家の窓ガラスにフロリダで目にするハリケーン防護のような板がうちつけてあるのだ。それは熊避けの防護板だった。私達観光客にとって可愛いだけのこのポーラベアーも、ここの住人には時々恐怖の野生の牙をむく。この町はもともと熊たちのテリトリーだったところへ、人間が後から入り込んできたのだ。熊はそんな人間の生活圏内に今でも平気では入り込んで来る。ここの住民にとって熊といかに共存するかは重要な問題だ。ライフルで警護したレンジャーは熊たちが北極の氷の海へ去る11月末まで毎晩凍てつく町をパトロールする。

ポーラベアーウオッチングのバギーは熊が上って来れない高さの巨大なタイヤの上に特別改造の大型バスを乗せたようなものだ。これでドライバー兼ガイドは熊を探して凍てついたツンドラの原野をはしりまわる。アフリカのサファリーと全く同じ仕組みで、人間はこのバギーから一歩も外へ出る事は出来ない。絶対安全で暖房完備のバギーの中から人々は憧れの白熊に近付き歓声を上げるのだ。

こんな人間たちの喧噪にもポーラベアーは全く悠々自適のマイペースだ。彼等にとって一番大切な事はよく食べて体力をつけること。氷が張ったら食べ物を見つける事は容易な事ではない。平均身長250センチ、体重400キロ。このバカでかい身体に愛嬌のある顔が文明生活に疲れた人々に暖かい微笑みを与えてくれる。

「Take it easy! 人間たちよもう少しゆっくり生きようぜ!」。せかせかと動き回る私達を見て、北海の王様ポーラベアーが笑っているみたいだった。

「北海の王様 ポーラベアー Part 2」

Churchill, Manitoba, Canada

吹雪きになった。凍てついたツンドラの大地を、耳を切るようなうなり声を上げて風が走り抜ける。地表の雪を下から巻き上げ、鉛色に鈍く光る氷りの上を白い渦を作りながら猛烈なスピードで移動する。私達が泊まっている重いバギー車ごと吹っ飛ばしそうな勢いで、吹雪きは毎晩つづいた。この自然の猛威の中で、人間も動物も秘かに息をしながら時の過ぎるのを待つしかない。冷酷な北国の自然はそんなちっぽけな生き者の存在を嘲笑するかのごとく、荒れ狂いそしてやがて去っていった。

11月、ハドソン湾が厚い氷に覆い尽くされるとポーラーベアーの季節がやって来る。夏のあいだ海岸で、海草や苔を食べて飢えをしのいできた熊たちは待ち焦がれたアザラシ漁が始まる前のお祝でもするかのように、あるいは離ればなれになっていた旧知の友との再開でも祝うのかのように漁に出かける前のひと時を、このハドソン湾の南にあるチャーチルに集まり、つかの間の仲間との交流を持つのである。

吹雪きが去った朝、やっと上ってきた弱い太陽の光りに目を覚ました若いオスグマが全身雪まみれで穴から這い出てきた。

そして同じくらいの年代のオスを見つけると、お互いに近寄りじゃれ合いが始まった。

2匹は数日間ずっと一緒で、噛み付き、叩き合い、押し合い、まるで人間の子供がプロレスごっこするように取っ組み合う。しかしこれはあくまでじゃれ合いで決して鋭いカギ爪で傷つけるような事はしない。オスたちたちは長い苦しい夏を乗り切り、また仲間と再開できた喜びと、しかし次の春にはメスを廻り真剣勝負で渡り合わなければならない運命に、自分の力を試しているのである。

メスは決して取っ組み合いのプロレスをする事はない。彼女たちは、戦いに勝ったオスと春に交尾し、12月から1月に子供を生む。妊娠したメスは、アザラシを追って遠くまで氷の海に出かける事はなく、近くの雪の巣穴に穴ごもりし子供を産み育てるのである。生まれる子供は大抵2匹だ。しかし子供を連れた母親にはこんどはオスグマからの悲劇が待ち受けている。

子供が乳ばなれするまでの約2年半、母親は子供に付きっきりでオスには見向きもしないために、オスは小さな子供を殺して母親の目を自分たちに向けさせるのである。親子連れにとって一番の恐怖ほこのオスグマとの遭遇であり、母グマが常に鼻をひくひくさせ鋭い臭覚でかぎまわるのは恐いオスの臭いに他ならない。

このクマたちがどうしてこの季節ハドソン湾の南に集まり、氷の海に旅立つ数週間を一緒に過ごすのか科学的には証明されていないらしいが、ある日突然クマの姿が見えなくまで人間たちのクマ狂想曲は最高に盛り上がる。一度ここに訪れた人たちは誰もが一様に幸せな気分にさせられる。そしてそのうちの何人かは毎年取り憑かれたようにこのクマ見物にやってくる。

こんな人たちを土地の人たちは『北極の虫に噛みつかれた』と笑うが、しかしこの愛らしいクマたちにいちどでも接したらそれは簡単に納得がいくだろう。

私もどうやらこの北極の虫に噛みつかれてしまった一人らしい。来年の春先には新しく生まれた小さな小熊が穴から出て来るところを撮りに行きたいと、早くも心は北に飛んでいるのである。

「オーロラと北海の小さな命」

カナダ・チェズニー ワプスク国立公園

Wapusk National Park、Cheanaye, Canada

氷の湖に一人寝転がり、オーロラが出るのを待った。

時々ピシーッと氷の割れる音が、ずーっと下の深い所から響いてくる。エゾ松の高い枝が月明かりに影をつくり、満月に近い大きな月が上がってきた。気温はとっくに摂氏マイナス25度を下っているだろう。ぴりぴりと頬を突く痛さでわかる。

しばらくして、すじ雲みたいな細長いすじが東から西へと伸びて行った。白い薄いすじは次第に強くなって、緑色の光のカーテンに変わる。音もなく静かにオーロラのダンスが始まった。強くなり、弱くなり、広い大空を駆け巡

る。まるで夢を見ているような不思議な気持ちになった。広いコンサート会場に一人で座っているような気持ちだ。

光のシンフォニーは静止することなく明滅をくり返し、河となり帯となり、やがて根元の方でねじれて静かに幕を下ろした。

北国の2、3月はオーロラ観測に一番適している。カナダ最北チェズニーのワ

プスク国立公園ではオーロラの他に、北海に旅立つ前のポーラーベアー母子を撮影するために世界中からカメラマンがやってくる。

ワッチーロッジはチャーチルの南、チェズニーの氷原の中にたった1軒だけ建っている小さな小屋だ。カナダ軍が監視所として使っていたところをカナディアンインディアンの3兄弟 (ジェイムス、マイケル、モリス)が買い取り、2月から3月の一か月間だけ、ポーラーベアー母子のウオッチングツアーに開放する。14人泊まれる小屋はシャワーもない2段ベッドの粗末なつくりだが、しかし極寒をしのぐには十分な設備だった。

カナダのポーラーベアーは北海が凍り付く11月ごろ、主食のアザラシ漁に出かけるためにハドソン湾に集まってくるが、妊娠しているメスはその時期一緒に旅立たず、少し南の海岸線に巣穴を掘り、子供を産み育てる。そして、高カロリーの母乳で育った子グマは2月末から3月に、母親と一緒にアザラシ漁に旅立つのである。

カメラマンにとって、この母子グマが穴から出てくるほんの数週間が1年に一度の撮影チャンスになるが、あいにくこの時期は天気が一進一退で変化する。ボクが着いた日は運悪く寒波の来襲で、気温はマイナス27度まで下がっ

た。風が強く体感気温はマイナス60度近くにまでなるだろう。

クマの親子を見つけるために、みんながスノーコーチ(雪上車)とスノーモービルに分乗して氷の原野を捜し回るのだが、広い氷の原野で小さなクマの巣穴を見つけるのは至難の技である。おまけに寒波で2日間も小屋の中に閉じ込められたお陰で、ほとんどの母子が北海へと旅立ってしまったのだった。

寒波が去って太陽が顔を出すと、氷片が風に飛ばされキラキラとダイヤモンドダストになって輝き、ボクたちはジェイムスとモリスをガイドに、もっと遠くまでスノーモービルで移動した。凍り付いた道なき原野を走るスノーモービルの運転は、激しいスポーツをしているみたいだ。氷の斜面に乗り上げジャンプし、穴に落ち、氷の湖では横滑りに吹っ飛ばされる。身体中がガクガクきしみ、心臓が高鳴った。

午前10時、3時間かかってようやく母親と小さな子グマを見つけた。騒音に驚いて逃げ回る母子がすぐ先にいた。子グマは1頭だけだ。普通2、3頭の子グマが生まれるが、この極寒の環境で全部が無事に育つのは難しい。この母親は、一頭だけ残った子グマに持てる限りの愛情を注いでいた。母子は子グマが乳離れするまでの約3年間、片時も離れず一緒に生活する。子グマの父親は誰かわからない。母子にとって一番の敵はこのオスグマだ。交尾するために、邪魔な子グマを殺して母グマの気を引くのである。

この親子にとって、その日は長い旅の一日目だった。3か月近く過ごした巣穴がすぐそばにある。ボクたちが危害を加えないとわかったのか、母子はこの日旅立ちを諦めて、暖かい日溜まりで一日中過ごした。子グマは母親の愛情を一人占めし、わんぱくぶりを発揮する。

「大きくなってまた帰って来いよ」と、思わず声援を送らずにはいられなかった。短い北国の太陽がオレンジ色に輝き、この白い親子をピンク色に染めた。

ワプスク国立公園

Wapusk National Park

c/o Parks Canada, Box 127

Churchill, Manitoba ROB OEO Canada

Phone: 204-675-8863、Fax: 204-675-2026

E-Mail: wapusk_np@pch.gc.ca

■『ワプスク国立公園&ワッチーロッジ』への行き方

Northern Lights 冬場はワッチーロッジしか泊まれる所はないので、事前予約は絶対必要。飛行機でミネアポリスからカナダのWinnipeg(ウィニペグ)へ入り、ローカル航空のCalm AirでChurchill(チャーチル)へ。

チャーチルからカナディアンパシフィック鉄道で一つ南の駅Chesnaye(チェズニー)下車。ワッチーロッジから迎えに来る雪上車でロッジまで行く。

「死の谷で入る天国気分の温泉」

デスバレー国立公園

Death Valley National Park, CA

月の光を頼りに、まだ暗い夜道を砂丘にのぼり朝日の上がるのを待った。身も焦がすかと思われた昼間の灼熱も、猛烈な砂嵐の夜も終わり、朝の光とともに神々しいほどの荘厳があたりを包んだ。生き物の存在を否定するような過酷な自然は、しかし時として言葉にならないくらいの美しさで見る者を圧倒する。

「デスバレー(死の谷)」、名前が示すように、ここには生を拒否するようなむき出しの自然と、反対に人々を魅了して止まない美しさが同居している。

デスバレーのいわれは1849年、ゴールドラッシュまで遡る。一獲千金を夢見て男たちの一団がこの谷を越えてカリフォルニアへ行こうとしたが、地獄の暑さと食料不足などが重なって危うく遭難しかけ、やっと助かった一行の一

人が谷を振り返り叫んだ「Good by Death Valley」。この言葉がそのまま名前になったといわれる。

デスバレーの夏は灼熱の猛暑地獄で、これまでの最高気温は1913年7月の摂氏56.7度。1922年、サハラ砂漠で記録した57.0度に次いで、世界で2番目の記録を持っている。国立公園に指定されたのは1994年とまだ新しいが、ラスベガスから約3時間で行ける地の利と、変化に富んだ地形や気象条件で人気を誇っている。

公園の中心部はホテルやレストラン、それに本物のゴルフ場まであるファーナス・クリークだが、デスバレーで有名なゴルフ場はデビルズ・ゴルフコース(悪魔のゴルフ場)の方だ。塩の結晶が見渡す限り続くでこぼこのゴルフ場は、名前のとおり悪魔たち以外にプレーすることはできそうにない。その南側にはバッドウォーターと呼ばれる塩分の濃い干涸びた真っ白な塩の平原、海抜マイナス85.2メートルという西半球の最低地点があり、ここを訪れる人たちが一度は立ち止まる有名スポットになっている。

過酷な自然は時として常識では考えられないような不思議な現象を生み出す。公園の北部にあるスコティズ・キャッスル(Scotty’s Castle)の手前からラフなレーストラック・バレーロードを約30マイル下ると、湖が干涸びてできた広い平たんな湖底に突き当たる。

この広場は不思議な小石のレース場になっていた。小石たちは目に見えない長い時間をかけて動き回り、泥の上にレースの後の車の轍のような長い軌跡を残している。「どうして? なぜ?」、この不思議な光景に首をかしげずにいられない。この小石がどうして泥の上を動くのか正確に解明されていないが、急激な温度差と強風、それに水分を含んで餅みたいに粘りけのある泥が収縮して重い石を動かすのではないかといわれている。

しかしそんな科学的根拠はここでは必要ない。じりじり照りつける太陽に焼かれながら小石たちのレースの軌跡を眺めていると、現実から遊離して違う宇宙に来たような気分にさせられる。そして時間に追い立てられるように生活しなければならない人間社会のせちがらさも、しばし忘れさせてくれるのである。

砂漠の熱気も日が落ちると大分過ごしやすくなる。砂にまみれた汚れを落とすには公園の隣町にある温泉が一番だ。

公園の北東部、ネバダ州側にあるビティの町から5マイルほど北に上がった所にあるのがベイリーズ温泉。小さなRVのパーキングになっていて、3ドルで入浴できる素朴で小さな温泉だ。

もう一か所、公園の南、カリフォルニア側のシショニー(Shoshone)の町の近くにあるのはテコパ温泉で、ここはラスベガスからも近くて設備も整っている代わり、12ドルと少し割高になる。

温泉は両方ともミネラル泉で、浴室はすべて個室なので水着がなくても大丈夫。日本の温泉とは比べものにならないほど質素だが、それでも砂漠で入る温泉は格別だ。

デスバレー国立公園

■行き方

公園はカリフォルニア州に位置するが、ネバタ州ラスベガスから入るのが便利だ。国道15号から95号をまっすぐ北へ、Lathrop Wellsで127号に入り、Death Valley Junctionから190号線で公園の中心部ファーナス・クリークに入る。

■宿泊

園内に3か所の宿泊施設がある。

●Stove Pipe Wells Village(760-786-2387、$80~110)。砂丘に近いので、朝夕砂丘の撮影をしたい人には便利。

●Furnace Creek Ranch(760-786-2345、$90~120)。ビジターセンターの近くで、周囲にはゴルフ場、テニスコート、レストランなどもあり便利。

●Furnace Creek Inn(760-786-2345、$170~300)。デスバレーで一番の高級リゾートホテル。

■温泉

●Delight’s Hot Spa (Tecopa Hot Springs):P.O. Box 368 Tecopa, California (1-800-854-5007)

●Bailey’s Hot Springs(775-553-2395)ネバダ州側のビティから国道65号を5マイル北に行く。

*夏場のデスバレーは気温が摂氏50度まで上がることもあるので、水の補給と車の運転には十分気をつける。

レーストラックへ行く道路はダートで途中寸断しているので、4WDの車高の高い車が絶対必要だ。パークレンジャーに相談するのが遭難を防ぐ絶対条件である。

「”イーグルレディ”Jean Keene(ジーン・キーン)と鷲たち」

Homer, Alaska Homer, Alaska

ジーンキーンのトレーラーハウスは細長い岬のそのまた端っこの浜辺にあった。

強い海からの北風から身を守るように、トレーラーと小さな物置きが、直角にひっそり肩を寄せ合うように並んでいた。

アラスカの冬は暗くて長い。

朝の10時過ぎにようやく夜が明けて、夕方4時には暮れてしまう。

ジーンは私がくるのをトレーラーの小窓から見ていて、先に外に出て待っていた。

「私の子供達(鷲)が腹を空かせて待っているのよ。これから餌をあげなければならないけど、あなたは私のパテオから写真を撮りなさい。危ないから外に出てはだめよ」

ジーンが魚の詰まった重いバケツを引きずって砂浜にでると大きな鷲達がどこからともなく集まってきた。

鷲に混ざって何百羽のカモメやカラスたちも集まり賑やかな朝食が始まった。

アメリカのシンボル白頭鷲は、南はフロリダから北のアラスカまで幅広く生息していたというが、しかし近年アラスカ以外ではあまり姿を見られなくなった。そのアラスカでも鷲を近くで見れるのはなかなか難しい。

有名なヘインズのイーグル祭りは、サーモンが川を昇る秋口にヘインズのチルカット川に集まる鷲を見ようと人々が集まるようになってから始まったものだが、しかし至近距離から姿を見れるのは冬の間ジーンが餌付けしているこのホーマーだけで、その噂をききつけて世界中から動物カメラマンが集まるようになった。

それに伴いジーン・キーンは雑誌やテレビなどに取り上げられ、”イーグル・レディ”として世界的に有名になったのである。

アラスカに住む人たちはエスキモーなど先住民をのぞいて大別して2つのタイプに別れるという。一つは一昔前のゴールドラッシュに代表される、アラスカに出稼ぎに来てまた金を持って?本土に帰る人たち。

もう一つがアラスカの自然に魅了され住み着いてしまった人たち。

ジーン・キーンはその後者に属する。

彼女が初めてアラスカにやってきたのは1973年、50才の時だった。フェアーバンクの従兄弟の結婚式に出席したのが最初だった。そのあとミネソタに戻っジーンだったが、アラスカへの想いは熱病となって熱く心を奪っていった。

54才になったジーンは決心した。家財を売り払い、1万5千ドルでトレーラーを買ってまたアラスカへと向かっのだ。離婚してから10年目。一人の息子はミネソタに残したままだったが後悔はなかった。

そしてここホーマーで水産加工の仕事を見つけると、キャンプ場のオーナーはジーンが一年中トレーラーを止めておけるよう許可してくれた。

動物好きのジーンはキャンプ場に集まる小鳥たちに餌をあげるようになったが、ある時仕事場から持ち帰った魚を空中に放り投げると、近くにいた鷲があっという間にかっさらっていった。

そしてその次の日からジーンが持ち帰る魚のバケツは2コになり、3コ、4コと増えていった。

1995年に会社を止めたジーンの仕事は、鷲たちのための魚集めが主になった。鷲は1日に2~3ポンドの魚を食べ、300羽に増えた彼らには800ポンドの魚が必要になる。

はじめのころはジーンの行動を変人扱いし、反対する漁業関係者もあったがジーンは挫けなかった。

翌年の冬顔を覚えた鷲がまた彼女のトレーラーハウスに帰ってくると、餌付けをホッポリ出すわけには行かなかったのだ。

やがてジーンには動物愛護団体などから応援の手が差し伸べられるようになり、昨年のイーグル祭りでは特別表賞を受け、これまでの功績がたたえられた。

ホーマーを去る前の夜、私はジーンを誘って夕食に出かけた。

今年78才のジーンは目を疑うくらいおめかしして真っ赤なジャケットでレストランに現れた。両方の指にはそれぞれ3個づつ大きな指輪が光り、ルージュの口紅に細切りのタバコが似合った。

毎日魚まみれの生活でも、女としての自分の生き方を忘れないジーンの粋を感じた。

「毎年クリスマスが来るともう今年で終わりだと思うのね。でもこの子たちを見ていると勝手に止めるわけにいかないの。それにこんな魚臭い仕事をただでする人なんかいないしね」と大きな眼鏡の奥が光った。

冬の寒さはジーンにはことのほかこたえるに違いない。ミネソタに住む息子は母親に一度も帰ってこいとは言わない。その代わり小さなコンピューターをプレゼントした。ジーンは長い冬の夜電気毛布にくるまって、浜辺のトレーラーハウスから世界中の友人達とメールで交信する。

つけっ放しのラジオからは60年代の流行歌が流れていた。

イーグル・レディ

■ホーマーへの行き方

アンカレッジからERA AirlineでHomer まで行き空港でレンタカーする。

ホテルやロッジの予約は Chamber of Commerce 907-235-7740, Visitor Information Center 907-235-7740.

ジーンの鷲の餌付けはクリスマスから4月上旬まで、Jean Keene E-mail : redeaglelady@yahoo.com

「クマさーん part 2」

ビンス シューティー野生動物保護区

Vince Shute Wildlife Sanctuary in Orr, Minnesota

まだ明け切らない早い夏の朝、うっそうと茂った森の中からクマたちがのそりのそりと起き出して、いつもの原っぱに集まってきた。大きなクマに、小さなクマ、母子グマに、年寄りグマ。その数なんと70頭あまりが、原っぱのすみに建っている小さな小屋から人々が起き出すのを待っている。やがて6時、ボランティアの人たちが餌をバケツに起きてくるとクマたちは一斉に立ち上がり近寄って行く。まるで腹を空かせた家畜たちが飼い主にすり寄って行くようなそんな人間社会のありふれた景色を見るようだが、しかし彼らはあくまで野生のクマたちだ。ここはミネソタ州北部の山の中。ミネアポリスから車で5時間半、ボイジャー国立公園まで約30分のオー(Orr)にあるビンス・シューティー野生動物保護区だ。人間社会においてクマは凶暴で、何かと問題をおかす厄介ものの代名詞の一つだが、しかしこれほど愛されるキャラクターもいない。野生のクマを見てみたい? しかしどこに行けば見られるのだろうか? ビンス・シューティ野生動物保護区にはこんなクマすきの人たちの希望を叶えさせる人間と野生のクマとの友情の世界があった。

ミネソタの”クマ小父さん”ことビンス・シューティーのことを聞いたのは数年前だったが、しかしようやくその地に行けることになった時には、彼は他界した後だった。ビンス・シューティーはこの森の中に一人で住み、ここに生息する80頭あまりのクマたちに餌付けして、現在の野生動物保護区の基を作り上げた人物だ。ビンスはオーのとなり村グリーニ-で生まれ育った生涯木こりの男だった。森の中しか知らない彼は1941年に現在の土地に小さな小屋を建てて一人で移り住んだ。しかしそこはブラックベア-のテリトリーでもあった。小さな小屋はクマたちにたびたび壊された。ビンスはそれに銃で応戦した。ビンスもはじめはクマを怖がるふつうの人間だったのだ。しかしある時ふと気付いた。「クマは決して意地悪な動物ではない。ただ腹が減っているだけなのだ」そして小屋の外に食べ物を置くとクマたちは以後悪さをしなくなった。ビンスはクマたちのために毎日食料の調達を始めた。そしてビンスとクマたちの友情関係が芽生えて行ったのである。

ある時、銃で撃たれて大怪我をしたクマが迷い込んできた。ビンスはこのクマに毎日チキンヌードルスープとアスピリンを与えて介護した。やがて命をとり止めたクマはブラウニ-と名付けられ、ビンスの一番の親友となった。ビンスが昼寝をする時はこのブラウニ-がいつも腕まくらをしたという。以来ビンスは”クマ小父さん”として地方の人気者になり、評判を聞いたクマ好きの人たちが集まるようになった。しかし木こりで鍛えた頑強なビンスだったが寄る年並には逆らえなくなっていた。80才を過ぎたころからビンスの悩みは自分の事よりクマたちに対して深刻になって行った。「もし私が死んでこのクマたちに餌をやる人間がいなくなったら、彼らは民家の近くにさまよい出てトラブルを起こすようになるだろう」これを知った動物カメラマンのビル・リ-と妻のクレア-が中心になってビンスのクマを救う運動を起こした。そして1994年、非営利団体のThe American Bear Associationが誕生したのである。

その年の冬倒れたビンスはオーにある介護施設に入院したが、彼の意志

を受け継いだアメリカン・ベア-・アソシエーションは、ビンスの土地を

野生動物保護区にし、ボランティアを募ってクマたちの餌付けを継続して

行っていった。ボランティアの輪は大きく膨らみ若い動物学者の卵たちも

夏休みを利用してインターンとして働くようになった。そしてクマ見学に

訪れる人たちも増大して行った。その安全対策に見学用のプラットフォー

ムを作ったり、クマを本当の意味で理解するための運動を広めて行った。

クマたちはあくまで野生の生き物で人間との交流には一線を引かねばなら

ない。エプロン姿で朝早くから、日が沈むまで休みなく働くクレア-は、

「やることが多すぎてとても人出が足りないのです。ここの人気が出て来

るのはいい事ですけど、1日500名の見学者が来ると、パーキングやその

他の対応に時間をとられてしまう。ここの運営はすべてが寄付で賄われて

いる。もっと多くのクマ好きの人たちにボランティア-に参加して欲し

い」と呼び掛ける。「しかしクマたちの幸せそうな姿を見ていると、こん

な疲れも一気に吹き飛んでしまう」とすぐに笑いかえした。

ビンス・シュ-ティーは昨年の7月4日、独立記念日に86才で静かに息をひきとった。その日ビンスの古い小屋の周りには、森中のクマたちが集まって来たという。きっとクマたちには、ビンスの死がわかったのだろう。そして火葬にされたビンスの灰は、彼が一番愛した森の中にまかれた。夏の終わりのおそい午後、なにも知らない今年生まれた小熊達が母親のそばで遊んでいた。身体の一番大きいバートと呼ばれる雄グマは、もうすぐ来る冬眠に備え、食べるだけ食べて、膨らんだお腹が地面に付き添うになっている。賑わったクマたちの季節はもうすぐ、秋風とともに終わりをむかえる。

ビンス シューティー野生動物保護区

The American Bear Association

P.O.Box 77, Orr, Minnesota 55771

Phone: 218-757-0172

bears@rangenet.com

「蜘蛛女の伝説」

キャニオン・ド・シェイ国定公園

Canyon de Chelly National Monument、Arizona

「フォーコーナー」と呼ばれる場所がある。

コロラドとユタ、アリゾナ、それにニューメキシコの4州が接する境界地点だ。グランドサークルと呼ばれる国立・国定公園エリアを含むコロラドプラトゥーの赤い大地はこの「フォーコーナー」を起点に広がり、メサベルディーやモニュメントバレー、グランドキャニオンなどの雄大な国立公園が幹を連ねる。

これらの土地にはネイティブアメリカン(ナバホ族)が住み着くずっと以前に、アナサジと呼ばれる高度な文明を持った先住民が住み、その住居跡は今でも険しい岩壁に残されている。現代文明から取り残されたようなこのナバホの赤い土地を歩くと、まるでタイムトリップして別の惑星に迷い込んだような不思議な気持ちにさせられる。

コロラドのデュランゴ空港から国道160号線を西にフォーコーナーへ向けて車を走らせると、折しも真っ黒な空から白い雪が舞い始めた。雪はしだいに激しくなって視界を遮り、運転できなくなったボクは道端に車を停めて、雪の止むのを待つことにした。小一時間もすると雪は止み、気温が上がって、今度は霧になった。赤い土地は白く雪化粧してまるで映画の中の一シーンみたいに、インディアンが馬にまたがり出て来るのではないかと思わせるような美しい景色が広がった。土産物売りの粗末な小屋が並ぶフォーコーナーに着くと観光客の姿はなく、入場料を徴集するナバホの女が時間を持て余して一人座っているだけだった。ボクは4つの州を示す標識の上を跨ぎ証拠の写真を撮ると、また車に飛び乗った。

国道160号をこのまま西に進むとジョン・フォードの西部劇で有名なモニュメントバレーに出る。モニュメントバレーはナバホ・トライバル・パークが正式名、今でもナバホインディアンの統治区でアメリカ政府の管轄外だ。この観光地化したモニュメントバレーの近くに、キャニオンド・シェイと呼ばれる同じナバホインディアンの里がある。

キャニオンド・シェイ(Canyon de Chelly)は160号線から今度は191号線を南に50マイルほど下った所で、もうこれ以上は行き場がないといった峡谷の中に、現代から取り残されたようにひっそり佇んでいた。切り立った岩壁が両サイドから迫り、禿げ鷲が舞う一本の道が砂塵を巻きながら果てしなく続いていた。

ビジターセンターからサウスリムドライブを通りキャニオンの頂上に立つと、息をのむ景観が眼前に広がった。深く侵食した谷底にはくねくねと小さな川が流れ、両側は切り立った岩の壁が高く長く立ちはだかっていた。この峡谷の中には今でも20戸あまりのナバホ族が住んでいる。

彼らの最初の祖先は紀元前にこの峡谷に移ってきたアナサジで、以来種族もプエブロ族、ホピ族、そして現在のナバホ族と変わった。それぞれの種族が刻み込んだ歴史は今でもここに残っている。

ホワイトハウスと呼ばれる住居跡遺跡は、洪水から守るために切り立った岩壁の中腹にあった。これはプエブロ族が12~13世紀にかけて建築したとされるが、彼らは旱魃のために忽然とこの地を立ち去り、代わって移住したホピ族も長く居着かず、1700年代に移って来たナバホ族が現在まで住み着いている。

切り立った岩に作られたトレイルを伝い、谷底のホワイトハウスまで下りて行くと、帰り支度をしていたナバホ族の土産物売りの男と仲良くなった。帰りは彼のトラックに乗せてもらい、峡谷の底を流れる浅い川底を通ってリムドライブまで帰ってきた。男はフェニックスの高校に通う息子の自慢をした。

「ここに住むのはもうおれで最後だよ。子供たちには違った生活をさせるんだ」

車で6時間かけて息子のフットボールの試合を応援に行くのが一番の楽しみだという。

サウスリムドライブの終点は、「スパイダーロック(蜘蛛岩)」を見下ろす高台になっていた。スパイダーロックとは細い2本の岩で、800フィートはあろうかと思うような2本の岩が谷底からにゅーっと突っ立っている。

土産物売りの男はスパイダーロックにまつわるナバホ族の古い話をしてくれた。この岩には、「スパイダーウーメン(蜘蛛女)」が住んでいて、それは今でもここに住むナバホ族の神様として信じられている。ナバホの子供たちは「悪いことをするとスパイダーウーメンが下りてきて、さらわれて岩の上で食べられるぞ」と親から脅かされて育ったという。

「蜘蛛女は全治全能の神様で、ナバホ族の生活に関する多くの神をつくった。地球、太陽、月、星、雨、人、動物……。だからナバホの人たちは生きるためのすべてを大切にし、また尊敬する習慣をこのスパイダーウーメンから学ぶことができたんだ」。

雪が止んで、低い雲の切れ目から太陽がのぞいてスパイダーロックを照射した。スパイダーウーメンは虹に乗り、岩から岩を飛び歩いたという。太古の話はここでは今でも現実味をおびて響いて来る。ナバホの里には昔と変わらない、ゆっくりした時が流れていた。

キャニオン・ド・シェイ国定公園

Visitor Center: Canyon de Chelly National Monument

P.O.Box 588 Chinle, AZ 86503-0588 Phone: 520-674-5500

■ 行き方

コロラド州のデュランゴ空港が一番近いが、アリゾナ州側のフラッグスタッフからモニュメントバレーを通ってドライブするとインディアンの赤い土地を満喫できる。帰りは191号線を南下して、40号線に出てPetrified Forest(化石の森国立公園)に立ち寄り、またフラッグスタッフへ出ると、思い出は倍加する。

■ 宿泊先

ホテルは公園の近くに数軒あるので週末以外は予約は要らないが、公園のビジターセンターに電話して確認するのが無難だ。

「涙ののぞき窓」

モニュメントバレー・ナバホ・トライバル・パーク

Monument Valley Navajo Tribal Park、Utah and Arizona

「東へ行こうかそれとも西か、旅は気任せ足任せ――」

時間も金も気にしない『フーテンのトラさん』みたいな気ままな旅がいつかしたいと思う。

キャニオン・ド・シェイから南におりると化石の森国立公園(Petrified Forest National Park)、西に行くとモニュメントバレー(Monument Valley) だ。この辺りはどちらに向かっても赤い荒野で、その中に果てしなく細い道路が続いている。ボクはしばらく迷ってから進路を西のモニュメントバレーへと取った。

道の両側にそびえるビュート(残丘)を眺めながらのドライブは、遥か昔の先住民たちの世界、未知との出会への期待で自然と心が昂まってくる。ここはアメリカ合衆国にありながら、今でもナバホ族が暮らす居留地で、ナバホ族が管理・運営する独立したナバホインディアンの土地だ。正式名は「モニュメントバレー・ナバホ・トライバル・パーク」で、アメリカの国立公園には含まれない。

メキシカンハットの町を過ぎ、長い荒野のドライブが終わると目の前に、ジョン・フォードの映画で有名になった3つの大きなビュートが現れた。その凄まじいまでの大きさと美しさは、誰もが立ち止まり息を飲まずにおられない。そして憧れの映画の地に足を踏み入れた実感に、少年のころ感じたと同じ興奮が蘇ってくるのである。

モニュメントバレーの遠景が望めるグールディングス・ ロッジ

に泊まったボクは、次の日早起きして丘の上から朝陽の昇るのを待った。静かな大地と向かい合うと、ビュービューと頬にあたる風までが、遥か時間を超えた精霊たちのつぶやきに聞こえてくる。

東の空がピンクに染まり、朝の光が一番高いビュートを赤く染めて上がってきた。そのてっぺんから、足下へ、まるで野火が枯れた草を焼き尽くしていくように、赤く色が変わっていく。朝の光はなおもスピードを上げて荒漠たる原野を走りぬけていった。ビュートの一つ一つが光に命を与えられたかのように輝きを放ち、バレーでは人々が忙しく動き始める新しい一日がまた始まった。

ビジターセンターの入り口にはナバホの土産物屋が並び、公園前の広場ではナバホのツアーのガイドたちが客引きに懸命だ。公園内には全長約17マイルのダートのバレードライブが走っている。バレー内にはナバホ族が暮らす住居も点在し、立ち入り禁止区域も多いので短い滞在だったら少々お金を払ってもガイドを頼むのが賢明だ。彼らは観光客の希望を心得ていて、映画のシーンと照らし合わせながら、4輪駆動のジープでバレードライブを走り回ってくれる。

このバレーが一番美しくなるのは朝夕のひとときで、宿泊は公園に一番近いグールディングス・ロッジを確保したい。ここを逃すと近くに宿泊施設はなく、約25マイル離れたメキシカンハットかケイエンタになる。バレーの日の出を見るにはかなり早起きしなければならず、大変だ。

グールディングスのロッジには博物館があり、ジョン・フォードの映画の全てが展示されている。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「フォレスト・ガンプ」などもここで撮影されていて興味深かった。

モニュメントバレーではアルコール類の販売は禁止されている。車で通り過ぎた他の町で、昼間から酔っぱらったナバホの男の姿を見てボクは納得した。

アメリカ合衆国は彼らの土地と引き換えに年金を与えた。しかし働かなくても食べられるようになった彼らの多くがアルコールに走った。ナバホ族の誇りも伝統も今はアメリカナイズされ、忘れ去られようとしている。

ガイドのアレンは生粋のナバホインディアンだが、ボクの質問に自嘲するかのごとく両肩をすぼめてみせた。外国に住むボクらが日本に帰った時に感じる、良き伝統が廃れていくあのどうしようもない寂しさをアレンも憂いているにちがいない。

日が沈む前にアレンが運転するジープで、ロッジの裏山にあるチィアードロップ・ウインドー(涙ののぞき窓)に登った。倒れかけた大きな岩が伱間をつくり、その穴から遠く公園内のビュートが眺められた。誰が名付けたか、その形は涙の一滴に似ている。変わりゆくナバホを憂う先住民たちの涙なのか、沈みかけた光に赤く照らし出された涙岩は、一人旅をますますセンチメンタルにさせた。

モニュメントバレー・ナバホ・トライバル・パーク

kouenmei

■ 行き方

●一番近い空港はアリゾナ州のフラッグスタッフかコロラド州のデュランゴだが、どちらからでもそれぞれ3時間はかかる。フェニックスからだと丸1日がかりのドライブだ。

■ 宿泊施設

バレーに一番近いグールディングス・ロッジ(Goulding’s Lodge)が一番便利。これを逃すとそれぞれ25マイル離れたケイエンタかメキシカンハットに一軒ずつモーテルがある。

Goulding’s Lodge:P.O.Box 1, Monument Valley, UT 84536

TEL: 801-727-3231 Fax: 801-727-3344

■ ツアー

バレー内のガイドツアーは半日30ドル、1日60ドルくらいから。バレードライブは昼間自分でド

ライブできる。ツアーはグールディングス・ロッジでも申し込み可能で、ガイドはロッジで頼んだ方が信用で

きる。

「島のキャンプはサバイバルゲーム」

バージンアイランド国立公園

Virgin Islands National Park、US Virgin Islands

「こんなはずじゃなかった」

真っ白い砂浜に打ち寄せる波、風はそよそよと頬をなでハンモックに揺られながら午後のまどろみに身を任す……思い描いていたイメージがことごとく壊れたのは、シナモンベイのキャンプ地に着いてからだった。

もちろんシナモンベイは写真で見たとおり真っ白い砂浜が続く美しい海岸だったが、キャンプ場はその中、海岸線沿いに厚く生えそろった低い潅木の中にあった。この潅木がとにかくクセモノだった。中は昼なお薄暗く、海からの風はさえぎられて中まで届かないのだ。とにかく指定された番号のキャンプ地にテントを張ったが、とたんに不安になってきた。

薮の中はすごい湿度で、テントを張るとぐったり疲れて横になったが、全身から汗が噴き出してきた。その汗が乾かないのである。

これが夜になったらどうなるのだろうか。案の定、夕方になると招かれざる客の訪問が始まった。蚊である。汗でぬれた裸の体に待ってましたとばかりにまとわりついてくる。

そもそも今回の旅はケチケチ旅行で行こうと決めたのがまちがいだった。バージン諸島の表玄関、セント・トーマス島まではデルタ航空のマイレージの無料チケットを使い、キャンプしてホテル代を節約し、食事は自分でクックする……。

ガイドブックにはどれも世界中の5本の指に入る、美しい白砂の海岸線の写真が載っていた。「こんなところでキャンプしたらどんなに楽しいだろう!」。行く前から期待に胸はずませたのだったが、その夢の島バージンアイランドでのキャンプはそんなに甘くはなかった。

アメリカ領バージン諸島は、首都シャーロット・アマリーのあるセント・トーマス、それにセント・クロイ、セント・ジョンの3島を中心に、50あまりの小さな無人島からなっている。1493年、コロンバスが2回目の航海で発見してから、デンマークなどの植民地時代を得て、1917年、第一次大戦中にアメリカがデンマークから2500万ドルで買い取った。パナマ運河からのドイツ軍の侵攻を阻止するためだった。

古くからの貿易港で現在、政治・経済の中心地セント・トーマスには豪華なクルーズ船が寄港し、シャーロット・アマリーのダウンタウンの免税店は世界中の買い物客でいつもごった返している。

3島の中で一番小さな島がセント・ジョン。人口5000人ほどのこの島には美しい自然以外は何もない。1700年代から、デンマークは奴隷を連れてきてサトウキビのプランテーションを始めたが、その朽ちかけたアナバーグ製糖所の跡は、今は観光地として丘の上に残っている。

セント・ジョンが他と違っているのは、島全体の3分の2が国立公園で、海の中までが海底公園に指定されていることだ。白砂糖みたいなさらさらとした砂浜と同じく、海中は色とりどりの熱帯魚と美しいさんご礁の楽園だった。

さて夜になると何百、何千というツリーフロッグ(蛙)の合唱が木々の中から始まった。海からの風は夕凪と共にぴたりと止んで、しかも夕方のスコールでテントの中以外はびしょびしょだ。ボクはありったけの蚊取り線香に火をつけてその中心部に座り、蚊の襲撃に備えた。まるでどこかの修行僧がお香を焚いて、その中で瞑想でもしているような風情だ。ランタンの明かりは虫たちの標的になるので、高い木の枝に吊り下げてテントから離した。

「これじゃあ、まるでTVのサバイバルゲームみたいだな」と、一人苦笑いした。

ほとんど眠れない第一夜は、今度は鳥たちのさえずりで朝になった。潅木のトンネルを抜けるとすぐに白い砂浜に出る。沸かしたばかりのコーヒーを手に誰もいない朝の砂浜を歩くと、ようやく心が落ち着いてきた。

午前中はわずかに枝のすき間から日が射し込んできた。木の枝に紐を通し、ぬれた衣類を乾かすが、湿度が高いのでほとんど徒労に終わる。焚き木を集めて火を熾し、早めの夕食の準備に取り掛かる。アイスボックスから肉を取り出し、今夜はステーキだ。島の銘酒ラムが体中を走り抜け、肉が焼ける前にいい気分になってしまった。

その時、岩陰からマングースがのぞいていることに気がつかなかった。

ふと目を離した瞬間、皿の上のステーキはあっという間にこのすばしこい小僧にかっさらわれてしまったのだ。しかし肉は食べられなくなったが、なんだか愉快になった。こんな間抜けな自分をずっと注視してスキあらばと狙っていた者が、この茂みの中にいたのだ。これこそ本当のサバイバルゲーム。

日が暮れると、待ってましたとばかりに蛙の大合唱が始まった。しかし、その合唱が2日目の夜からは少し違って聞こえてきた。打ち寄せる波の音がステレオとなって右から左へと伴奏している。この素晴らしい自然の名演奏にラジオをつける気も起きず、そのまま爆睡したのだった。

セント・ジョンには2軒のダイブショップがある。クルーズベイの船着場のすぐ近くにある「Low Key」(1-800-835-7718)は、毎朝7時半から2時間のツアーを出していて、ボクは20年ぶりでスキューバダイビングに挑戦した。

10メートル、20メートルと深みを増すごとに無重力の快感が体中の緊張を解きほぐしてくれる。色とりどりの熱帯魚が目の前で乱舞し、サンゴの群生に我を忘れてニコノスのシャッターを押した。

4泊のテント生活を終えて、シャーロット・アマリーのホリデー・インにチェックインするや、取るものも取らず熱いシャワーをむさぼり浴びた。カラダ中が虫に刺されて無残な姿になっているが、心の中はなぜか満足感でいっぱいだった。島が暑いのも、蚊や虫がいるのもずーっと昔から同じことなんだ。文明の有難さに慣れきってしまい、それに対応できないふやけた自分がいただけ。なんだか若い頃に帰ったような、ちょっぴりほろ苦いケチケチ旅行だった。

バージンアイランド国立公園

■行き方

●アメリカ本土からは各航空会社がセント・トーマス島ま

で定期便を飛ばしている。

●セント・トーマス島の首都シャーロット・アマリ-のダウンタウン

とレッドフックの2か所から、セント・ジョンのクルーズベイまで

は、昼間は約1時間ごとにフェリーが出ている。

●セント・ジョンは島の北中央を周回道が走っていて、約3時間

(15マイル)で島を一周できる。

●フェリー発着のクルーズベイにはレンタカー(ほとんどが4輪駆動のジープ)やサファリーと呼ばれる乗合

タクシーが待機しているので、自分のスケジュールで選ぶ。道路は狭くて急坂なので運転には注意が必要。

■宿泊施設

高級リゾートからB&Bまであるが、シーズン中(12月~4月)は予約が絶対必要。キャンプ場は

シナモンベイとマホベイの2か所にあるが、高温多湿で虫が多いのであまり勧められない。

「リオグランデ川の露天風呂」

ビッグベンド国立公園

Big Bend National Park, Texas

エルパソから国道10号線を東へ、そして90号線に入ると道路と平行してユニオンパシフィック鉄道が走っている。果てしなく続く荒野を長い貨車を引いた貨物列車と走っていると、時間に追われて慌ただしく過ぎ行く現実をしばし忘れさせてくれる。列車は思い出したように時たま汽笛を鳴らし、それは一人旅のボクに「人生は長い、ゆっくり行こうぜ」と語りかけているようだった。

アメリカで2番目に大きな州テキサス(一番はアラスカ)。その地にあるビッグベンド国立公園は、まさにその広大さを象徴するかのごとく大きく、そして遠い。一番近い空港エルパソからでも320マイル(512キロ)、サンアントニオからだと400マイル(640キロ)、車でぶっ飛ばしても一日はかかる距離だ。

朝早くエルパソを出発したボクは太陽が西に傾き始めた頃、ようやくチソス・マウンテンの山並みが地平線に現れる、ビッグベンド国立公園の入り口に辿り着いた。

この国立公園はテキサン(テキサス人)と同じく、初めての客にはとても愛想が悪 い。「勝手に見物してくれ」と言わんばかりで、車で広い公園内をドライブしても、なかなか目的の場所まで辿り着けない。ボクはビジターセンターで買った絵葉書の写真が頭にこびり付き、どうしてもその同じ場所から写真を撮りたくて捜しまわったのだが、翌日一日かけてもその場所を捜せなかった。それは夕陽に真っ赤に染まったシエラ・デル・カルメンの写真だった。

ビッグベンド国立公園はメキシコと国境を接し、その境界線をリオ・グランデ川が流れている。その東側、リオグランデ・ビレッジの遥か後方のシエラ・デル・カルメンは、高く堂々とそびえていた。

夕暮れ時になると、ビレッジの近くにキャンプする人たちはこぞって外に出て来る。夕陽に染まる山脈を見るためだ。まるで野外劇場に観客が集まって来るように、人々は陽が沈むのを黙って待っている。時間の経過とともに大自然の営みは、まるでシンフォニーのごとく荘厳な音楽を奏で、息もつかせぬ美しさで魅了し、やがて最後の太陽に焼き尽くされるごとく、真っ赤に燃えながら静かに闇に幕を下ろす。このビレッジからの眺めは素晴らしかったが、写真の場所はここではなかった。手前にリオ・グランデ川が流れていなければならい。

次の日、ボクはチソス山の朝日を見るためにロストマイン・トレイルに登った。ここの山頂までは7325フィート(約2233メートル)、トレイルの始発点から片道2時間の道程だ。サウスリムに射す朝日を見るためには、もちろん真っ暗なうちに出発しなければならない。いつものことながらペンライトの明かりを頼りに登る初めての山道では、ちょっとした風のざわめきにも恐怖心があおられる。「熊に注意」の立て看板がそれを助長した。

しかし山頂からの日の出は美しかった。うっすらとモヤに煙るサウスリムの稜線を朝日が照らし始めると、凍える指先を息で暖めながらシャッターを押した。この一瞬のために長い時間をかけて登ってきたのだ。日が射すと、冷えきった頬に暖かみが戻ってきた。山に来て一番美しいひと時。ボクはだれにも邪魔されず、この幸せを独り占めした。

ビッグベンド国立公園には山があり、川が流れ、砂漠があり、それぞれにいろんな楽しみ方があるが、ボクにとって極め付けは、リオグランデ川に湧き出る温泉だった。この露天風呂はリオグランデ・ビレッジの近くにあって、昼間はキャンプしている人たちが三々五々集まり、憩いの場になっていた。山から下りて温泉場にやって来ると、川に沿って切り立つ小高い丘が気になった。「丘の上からの眺めはどうだろうか?」温泉に入るのをやめて丘に登ってみると、果たしてそこは今まで探し求めていた絵葉書の場所だった。ボクは丘の上にカメラをセットし、陽が沈むのを待った。そしてあたりを夕焼けが赤く染め始めると、昨日よりもっと大きな感動に心を震わせながらシャッターを押した。やがてシエラ・デル・カルメンは、いつもの夕焼けと同じく、真っ赤に燃えながら、ゆっくりと闇に沈んでいった。

長い間の思い入れが叶い一人温泉に浸ると、とたんに疲れが押し寄せてきた。昼間の人混みは消え、滔々と流れるリオ・グランデ川の水音が子守唄みたいに心地よかった。

いつの間に眠ってしまったのだろうか、目を上げると降るような星が満天に煌めいていた。暗闇に目を凝らすと向こう岸に、野生馬の一群が水を飲みに下りて来ていた。ボクは彼らに気づかれないように、深々と湯の中に沈んだ。

ただこの心地よい静寂を破られたくなかった。

ビッグベンド国立公園

Big Bend National Park, Texas

「受難の時代、プレイリードッグ」

ウインドケーブ国立公園、カスター州立公園

Wind Cave National Park and Custer State Park, South Dakota

ロッキーの山々から果てしなく続く大草原(プレイリー)。

サウスダコタにはバッドランドやデビルスタワー、それにこのウインドケーブ国立、国定記念物公園など自然の造型物が軒を列ね、それにラピッドシティから南に25マイル下ったブラック・ヒルズには4人の大統領の顔で有名なマウント・ラシュモア国立記念碑もある。

ラピッドシティの空港に下り立つと、すがすがしい高原の空気と草原の匂いがただよってきて、平和そうにバイソンの群れが草を食んでいる風景が広がっている。

ボクはウインドケーブ国立公園のゲートシティ、カスターの町に旅の荷をほどくと通りのまん中にあるダイナで腹ごしらえすることにした。レストランの屋根には大きなバッファローの看板が立てられ名物のバッファローバーガーを注文する。折からの空腹にペロリと平らげたボクを見てでっぷり太ったレストランの親父がすぐに寄ってきた。

「どうだいうちのバーガーは美味しいだろう!」

一人旅のボクにはこの親切が非常に身にしみる。コーヒーをもう一杯注文して親父の自慢話に耳を傾けると、隣の席のカウボーイも加わりこれから行くウインドケーブとカスター公園についてのうんちくが始まった。

ウインドーケーブ国立公園とカスター州立公園は草原の中のお隣さんで、地下にあるのがウインドケーブで地上がカスター州立公園だ。

ウインドケーブは洞窟の上に空いた小さな穴から空気が吹き上がっているのを、1801年に開拓者の兄弟によって発見された。1903年に米国で9番目の国立公園に指定され今年でちょうど100年になる。

洞窟の中は非常に狭くて、ひと一人がやっと通れるような暗い穴が続いている。なんとその長さは100マイルにも達するらしくて、この洞窟の中で迷ったら大変なことになってしまう。

一方カスター州立公園はプ大草原に生息する動物たちの天国で、公園内のワイルドライフループ道路をドライブするだけでいろんな動物たちを見ることができる。

この動物たちの中でも人気者はプレイリードッグだ。

プレイリードッグはリス科の動物だが、その甲高い泣き声からプレイリードッグ(草原の犬)と呼ばれるようになった。公園内にはプレイリードッグ・タウンと呼ばれる一角があり、ここでは人にあまり物怖しないプレイリードッグたちが巣穴から巣穴へと走り回り草をかじるのを間直に見ることができる。

しかしこんな可愛いプレイリードッグだが、彼らの人生?いやドッグ生はそんなにハッピーではない。

愛好派と虐殺派、生かすか殺すかの狭いはざまの中で小さくなって生きている。彼らを目の仇にしているのは主に牧場主たちで、プレイリードッグが牧草を食べてしまうという理由から容赦なく殺してしまう。それに輪をかけるように伝染病を媒介するという事で毒殺されたり、あるいは開発業者による土地開発で生息地をブルドーザーで掘り起こされたり、銃愛好者と牧場主が組んだハンティングの標的になったり、そして最近ではペットのプレイリードッグから媒介したモンキーポックス(猿斑点)の流行で虐殺に拍車をかける。

方や愛好者の方は彼らを安全な国立公園や野生動物保護区などに移す努力をしているが、破壊のスピードには追いつかない。

そんな不幸な運命を強いられたプレイリードッグたち、しかし20世紀初頭にはメキシコからカナダまで広大なプレイリーに50億匹もが生息していたらしい。現在米国には5種類が生息するが、そのうちの数種類はすでに絶滅寸前にあり、多く見られるのはオグロとオジロ、プレイリードッグの2種類だけで、ここサウスダコタ州に最も多く生息する。

動物学者の研究によれば、プレイリードッグが食べた後の草にはタンパク質が多く含まれ、バイソンやプロングホーンなどは好んでプレイリードッグの生息地の草を食べるというが、一度害獣の烙印を押されてしまうと頑固な牧場主たちの考えを元に戻すのは難しい。

ボクはカスター州立公園のワイルドループ道路を何度も往復しながら、プレイリードッグタウンに立ち止まっては愛嬌ある仕草にシャッターを押した。 彼らの巣穴は地下5メートル、長さ30メートルにもなり家族単位で生活している。そして侵入者が来ると甲高い鳴き声で仲間に警告する。 極め付けは”万歳コール”で、後ろ足で立ち上がり両手をそろえて「キャン!」と吠える愛嬌のあるポーズは笑いをさそう。

6月は草原が青く光り輝く季節だ。そして誕生の季節でもある。

生まれたばかりのバイソンやプロングホーンの赤ん坊がよちよちと母親について歩いていた。

プレイリードッグの母親は子供達を素穴に集めてまるで授業中のクラスの先生みたいに何かを教えている。

しかしわんぱく坊主達はどこの世界でも同じこと、授業などそっちのけで走り回っているのである。

ウインドケーブ国立公園、カスター州立公園

Custer State Park

(Phone: 605-255-4515, www.sdgfp.info/parks )

Wind Cave National Park

(Phone: 605-745-4600, www.nps.gov/wica )

■ 行き方

最寄りの空港はラピッドシティで、ここでレンタカーして国道16号で4大統領の顔で有名なマウントラシュモアに立ち寄り、そこからカスター州立公園に入る。ウインドケーブ国立公園はカスター州立公園から南へ約5マイル。

泊まりはカスターの町が近くて便利だ。モーテルやレストランが多いので飛び込みでも心配ない。

「手荒いザトウ鯨の歓迎」

キーナイフィーヨルド国立公園

Kenai Fjords NP, Alaska

グレイシアブルーの氷魂が真っ黒い海にごう音とともに沈む迫力はまるで映画の中の一こまみたいに脳裏に刻まれいつまでたっても色褪せない。

キーナイ半島の南東、山が直接海に落ち込んでできるフィヨルドの独特の景観と野生動物たちの宝庫になっているのが、キーナイ・フィヨルド国立公園だ。

ここの氷河は巨大なハーディング氷原から流れ出した氷が8つの氷河となり海に流れ込んで出来ている。海に直接落ち込む山脈はかつては氷河におおわれていたところで、深く入り込んだフィヨルドは時には霧に覆われ、晴れた日には鏡のような海面に氷河を美しく反射させる。

湾内には多くの野生動物が生息し、アンカレッジから近いこともありここの東側に位置するプリンス・ウイリアム湾とともにアラスカでも有数の観光地となっている。

キーナイ・フィヨルド国立公園のゲートシティ、スワードからは多くの氷河クルーズ船が出ているが、ボクはバルディーズからウィティアまで運行しているフェリーに乗りまずプリンス・ウイリアム湾の氷河を見てから南のスワードまで行くことにした。

車ごと乗船出来るこの航路は大変人気が高くて、朝7時の就航なのに早朝から桟橋は車の列で膨れ上がっていた。空には今にも泣き出しそうな雨雲が低くたれ込め、氷河に引っ掛かっている。晴れたらすぐ目の前にコロンビア氷河が見えるはずだったが、暗い海にはアイスバーンが浮かんでいるだけで、時々波間にプカリ、プカリと浮かぶ愛敬もののラッコがこちらを眺めているだけだった。

船内で暖をとるために椅子に腰掛けたとたん強い睡魔が襲ってきて、ボクはそのまま深い眠りに落ちていった。

ふと夢の中で1989年にこの海で起きた、史上最悪のタンカー事故といわれたエクソン・バルディーズ号の原油流出事故の光景が蘇ってきた。真っ黒い油にまみれたラッコや小動物の哀れな姿が目の前に現れてきた。

いまこの海はまたもとの美しい静けさを取りもどし、そして月日とともにあの忌まわしい事故も人々の脳裏から風化されてしまうのであろうか?

やがて船は終着港ウイッティアに到着、そこからスワードへと向かった。

スワードは雪をかぶったチュガッチ山脈を水面にうつす、リザレクション湾に面した静かな港町だ。ダウンタウンには20世紀初頭の古い建物が残り、ゴールドラッシュ時代を彷佛させる。

夏のこの時期は氷河クルーズや、釣り客でどこもかしこも賑わっていた。ボクは湾に面した民宿にチェックインするや、すぐにシーフードレストランに直行した。アラスカにきて以来、食べよう、食べようと思いながら食べ損なっていたキングサーモンを腹一杯食べるために、民宿の主人ジョンに教わった食べ放題のレストランのドアを開けた。ビールを空きっ腹に流し込み、バーベキューソースで焼かれたサーモンを片っ端から口の中に放り込む。隣のテーブルの女性客があきれ顔でボクの顔を覗き込んだので途中で止めたが、ここの捕れたてのキングサーモンはしこしこと口当たりが良く、今までどこで食べたものより美味しかった。

朝食のあとジョンが操縦する小さな漁船でボクたちはキーナイ・フィヨルド国立公園のクルーズへと出発した。霧のリザレクション湾をかき分けるように進むと、やがて行く手にはフィヨルドの特徴である切り立った断崖が海中に突き刺さり、何百という海鳥が頭上を飛び交っていく。ジョンはボートをうまく操り切り立った入り江を練りながら、アシカやパフィン(ツノメドリ)のいるスポットに近づいてくれた。目的地のホルゲート氷河で一服すると、ドーンというごう音とともに崩れ落ちた氷魂が海に沈んで行く。あちこちのクルーズ船から歓声が巻き起こる一瞬だ。

そしてクルーズのハイライト鯨ウオッチングが始まる。

それぞれボートの船長達は無線で連絡を取りあって鯨を探す。ザトウ鯨の群れはすぐに見つかった。すでに何隻かのボートが周りにたむろしブリーティング(ジャンプ)に大きな歓声が上がっている。

ボクたちのボートも鯨の群れの中に入っていった。

シューッ!シューッ!と潮を吹く音。尾ひれを反転させて水中に没する凄まじい迫力。

その時ひときわ大きな鯨が潮を吹いたかと思うと、潜水艦みたいにずんずんとボクらの小さなボートに近づいて来た。「ぶつかる!」とおもったその瞬間大きな黒い固まりは急潜行、ボートの下をくぐり抜けていった。ボクたち人間がここでは鯨たちにからかわれているのだった。

キーナイフィーヨルド国立公園

Kenai Fjords National Park(907-224-3175)

◼︎行き方:

アンカレッジからいろんなパッケージツアーが出ているので、時間のない人には向いている。

バス(スワード・バスライン 224-3608)や鉄道(800-544-0552)を利用できるが、レンターカーを借りてキーナイ半島と西南アラスカをドライブすれば楽しみは倍加する。 氷河クルーズの発着点スワード(Seward)にはモーテ

ル、レストラン、それに旅行代理店もあるので、ここから一日クルーズも利用出来る。夏場は混むので予約が必要

(ビジターセンター 907-224-8051、www.seward.net/chamber)

「孤高の植物、銀剣草」

ハレアカラ国立公園

Haleakala NP, Hawaii

ガイドブックでハワイの民宿を探していた時のこと。マウイ島のハナにある「アロハコテージ」に電話をかけると、優しい声の女性が出た。ボクはとっさに日本人だと思い、日本語で話すと相手ものってきた。ナカムラフサエさんという人だった。さっそく宿泊を予約して少し世間話をした。彼女は日系3世でこのハナで生まれ、同じく日系3世の御主人ゼンゾーさんとこの民宿を営んでいるとのことだった。

マウイにはキヘイとかハイク、それにハナといった日本語に似た地名があり、日本人のボクには何となく郷愁を感じさせるものがある。

ハナはマウイ島の東側、ハレアカラ火山が海に流れ落ちたそのすそ野にある。カフルイ空港から東へほんの53マイル。しかし道は海岸線の崖を切り開いた曲がり道で、56か所ある小さな橋は車1台通るのがやっとだ。誰が数えたか617か所の曲がり角は、便利な都会のハイウエイから、昔から変わらないこの小さな村へ入るための関所みたいに思われた。車を飛ばすことを諦めた途端、美しい滝や熱帯雨林の植物が心を和ませてくれた。

カフルイのスーパーマーケットで買った煎餅を土産に、フサエさんに会と、大喜びで迎えてくれた。袋の表に印刷された「塩味」と「しょうゆ味」のひら仮名だけが彼女が読める日本語だったが、ボクはこの年老いた夫婦に会って故郷の家に帰ったような気分になった。

夫婦には40歳になるキースという腕利きの漁師の息子がいる。キースは地元の中国系ハワイアンと結婚し、3人の子供たちの父親だ。子供たちは祖父母の影響か皆礼儀正しく、素朴で、抱き締めたいほどかわいらしかった。

ハナには昔、砂糖工場があり、大勢の日本人が移住して来たが、工場が閉鎖され、その多くがハナを去り、現在は6家族が残っているだけだ。

当時の面影を残す村の中心部に、映画館を改装したハセガワゼネラルストアー(長谷川雑貨店)があった。この店は1910年、長谷川ショーイチ、サブローの兄弟が始めたもので、彼らは砂糖工場での労働契約が終わると、貯めた金を元手にこの雑貨商を営んだ。現在は4代目のニールが店を切り盛りしていた。ニールの父親はハワイの女性と結婚し、ニールはフィリピンの女性と結婚して長男ブランドンが生まれた。ここではさまざまなルーツを持った人々が、互いに支え合い、家族を作り、そしてたくましく生き続けている。

ハナの町は、手前に広がるハナ湾を包み込むように段々畑状になっている。連なる丘では牛が草を食み、オンドリの泣き声で夜が明ける。子供たちは今でも素足で飛び回っていた。

ほとんどのハワイの村が開発されて高級リゾート地に変わって行く中で、このハナは現代的な喧騒を拒み続け、ハレアカラ火山に抱かれ、人と自然が美しく調和しながら生き続けている。

ハレアカラ火山は1790年の噴火を最後に、現在は休火山となっている。ビジターセンターは2か所。山に登るハレアカラ・ハイウエイからクレーターロードにかけての8合目と、ハナから16キロ西に行ったキパフル(Kipahulu)にある。

ハレアカラとは「太陽の家」を意味し、朝太陽がカルデラを照らし出す日の出と、夕日が雲海に沈んでいく一時は、神々しいまでの美しさで、誰もが荘厳な気分にさせられる。

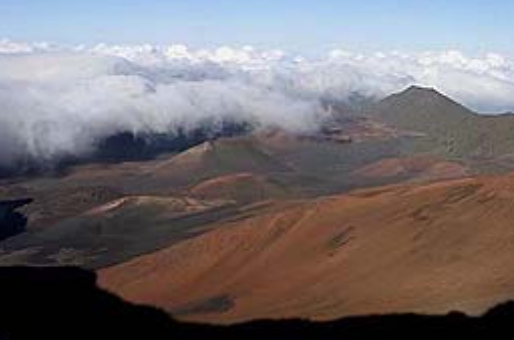

山頂までのドライブは快適だ。わずか65キロ、海抜0メートルから3000メートルまでの道を2時間足らずで駆け上がることができる。そして山頂から見る荒涼たるクレーターの雄大さに圧倒される。

ボクはこの山頂に自生する非常に珍しい高山植物、銀剣草の写真を撮るためにビジターセンターの駐車場に車を止め、クレーターを歩いて山頂まで登った。高山のために一歩登るごとに心臓がフル回転で空気を送り込む。ここでは急ぎは禁物だ。

やがて日が暮れようという時、頂上に、雄々しく立ちそびえる一本の銀剣草を見つけた。剣のように鋭い銀の葉の根元から2メートル余りの茎が伸び、小さなヒマワリみたいな紫色の花をいっぱい咲かせていた。なぜこんなところに? その姿は夕日に染まりますます神秘的であった。

銀剣草はヒマラヤと、このハレアカラ山だけに自生し、芽が出てから花を咲かせるまで4~5年もかかり、そして花が咲き終わると枯れてしまうという。自分が生きられる短い時を誇示するかごとく、見事な花を咲かせるその姿に心を打たれた。孤高の銀剣草の哀れさと強さが分かるような気がした。

ハレアカラ国立公園

Haleakara National Park/PO Box 369 Makawao, Maui, Hawaii96768

TEL:808-572-4400, 808-871-5054

■ 行き方

マウイ島カフルイ空港から37号線のハレアカラ・ハイウエイに入り、そこから378号線のクレーターロードで山頂まで登れる。山頂は空気が薄く寒いので行動に気を付ける。

ハナまではカフルイ空港から東回りの36号線から360号線に入り53マイル。道は狭く曲がりくねっているので 片道2時間はかかる。

■ 宿泊施設

Aloha Cottage(TEL: 808-248-8420)=ハナにある日系3世の夫婦が経営する民宿。

Hotel Hana Maui(TEL: 808-248-8211、1泊$300~)=ハナにあるワイキキ以外で建てられた初の高級リゾートホテル。有名人がお忍びで滞在するという。

「クマたちの森でキャンプ」

レイククラーク国立公園

Lake Clark NP, Alaska

アラスカには8カ所の国立公園があるが、その中の3カ所はリモート国立公園で公園にアクセス出来る道路も公共の交通機関も無く、自分で小型飛行機かボートをチャーターして湖に下りるか川を遡り目的地に辿り着くしかない大自然の中にある。

その中の一つレイククラーク国立公園はアラスカ半島の付け根に位置し、ブラウンベアーのサケ漁で有名なカトマイ国立公園の北側、アンカレッジからは約180マイル西南に位置する。

ここに一番近い町は、エルスワースだが、ここにはアンカレッジからの定期便がないのでボクはそのまた南のイリヤムナ(Iliamna)まで1日1便出ている定期便で飛んで、ここでボートをチャーターすることにした。

イリヤムナにはB&Bが1軒とロッジが1軒ある。ハンターと釣り人相手に暮らす小さな村だ。

このロッジでいつもは釣り客のガイドをしているウィルが彼のボートで2時間かけてレイクラーク国立公園まで運んでくれることになった。

氷河が解けたクラーク湖の水は下流のイリヤムナ湖に流れて行くが、海から旅したサケは逆にイリヤムナ湖からクラーク湖へと遡上して行く。

イリヤムナ湖が幅を狭めてクラーク湖と合流する辺には、遡上するサケを数える人たちがキャンプしていた。彼らは手押しのカウンターでシーズン中、億を超えるサケを気の遠くなるような手仕事で数えるらしい。

しかしこうした人たちの努力と保護で一時期激減したサケの数は近年また最盛期にまで戻ってきたという。

クラーク湖に到着したもののここにはレンジャーステーションもなければ国立公園の看板もない。ボクはウィルに頼んで一番景色のよさそうな場所に降ろしてもらった。「2日したら迎えに来るよ。グッドラック!」と最後に見る人間が帰ってしまうと今度は急に寂しくなった。

ここら辺はブラウンベアーの生息地で、どこへ行ってもクマにあう。そんな中に一人でやってくるなんて、なんて物好きな男だろうと後悔してももう遅い。

クマとの遭遇は避けたいが、全米56カ所の国立公園を全踏破するためにはここを避けては通れなかった。

テントを張り終えてあたりを散歩すると急に胸騒ぎを覚えた。いたるところにクマの足跡と新しい糞を発見したからだ。ウィルはクマは川の支流でサケを捕るのでこの辺は大丈夫だと言ったはずだった。しかしその”大丈夫”は彼がここでキャンプして確認したわけではなかったのだ。

イリヤムナのロッジにいたプロのハンターは一人でキャンプするというボクに「ガンは持っているのか?」と聞いた。そして釣り人の多くが釣り竿の他に銃を携えていた。

ボクが持っているのはクマよけのスプレーだけ、クマに襲われたらこんなものは何の役にもならないだろうが、しかしボクはカメラマンだ。銃を持ってまでクマと対峙つもりはなかった。

最初の仕事は食料をテントから離し木の枝につり下げ、そして河原に落ちている薪集めだった。雑木林から河原に通じる歩きやすいところはクマたちが通るケモノ道になっていてその薮の中にはまだ新しい食い残しのサケが転がっていた。

クマたちはすでにボクがいることを知っているはずなのに、どこにもその気配を見せなかった。

早い夕食を済ませると赤々と薪を燃やし夜に備えた。幸いなことにアラスカの夏の夜は短い。陽は10時過ぎに沈み朝の5時にはまた上がる。この短い夜を乗り切れば何とかなる。ボクは焚き火の近くに寝袋を移し起きていようと頑張ったが、疲れた身体に睡魔は容赦なく襲いかかり夜明けを待たずにテントの中に倒れ込んだ。

次の日は快晴。一人だけの生活は気ままだ。衣類を着たままでで湖に飛び込み洗い、木の枝に吊るして乾かすと心地よい昼寝を楽しんだ。すぐ近くの木の上では白頭鷲がサケを狙っている。北極地リスが挨拶に来た。アラスカの夏は人にも動物たちにも優しかった。

しかし夜になるとまた心細くなってくる。昨夜よりもっと赤々と薪を燃やし、自分の存在をクマたちにアッピールした。クマは凶暴な動物だが、肉食獣ではないから先に人間を襲うようなことはない(ポーラーベアーは別)、といつか本で読んだことがある。そしてこれまで数回彼らと近距離遭遇した体験からボクはそれを信じた。クマも同様に人間を怖がっているのだ。

最後の朝、いつものようにスコップを手に離れた薮の中に用達しに行くと、少し様子が違っていた。なんとしっかりと埋めたはずのトイレは掘り起こされなにも残っていなかった。クマが夜のうちにやってきて食べのだ。エスキモー犬が極寒の旅で人間の便を食べるのは聞いたことがあったが、クマのそれは初めてだった。ボクは一瞬グエーッとなったが、しかし次の瞬間一人で笑い転げた。

テントをたたみウィルが迎えに来るのを待った。緊張した2日間だった。大自然の中で人間のちっぽけさを知らされる旅だった。しかしここのクマたちはボクに一生忘れられない思い出を作ってくれたのである。

レイククラーク国立公園

Lake Clark National Park

Headquarters: 4230 University Dr. #311

Anchorage, AK 99508 (907-271-3751)

◼︎行き方

AnchorageからIliamnaまでPen Air(800-448-4226)が一日一便定期便を飛ばしている。

◼︎宿泊

Iliamna Lake Lodge (907-571-1525)、ここでボートか水上飛行機をチャーターする。

*Port Alsworthまでいく時は以下のロッジでAnchorageからのチャーター便込みで予約する。チャーター料金はPen Airとほぼ同じ。

The Farm (907-781-2208)、 Wilder House B&B(907-781-2228)

「アメリカで一番小さな国立公園」

ホットスプリングス国立公園

Hot Springs NP, Arkansas

国立公園といえばたいてい市街地から離れた大自然の中にあるものだが、このホットスプリングス国立公園だけが違っている。

日本でいえば熱海や草津温泉が国立公園になったようなもので、それも町の中心部、バスハウスロウと呼ばれる2キロあまりの一角だけで世界でも類のない一番小さな国立公園だ。

こんな小さな温泉地が国立公園になったのにはわけがある。

18世紀はじめここの温泉場は健康と美容のために米国でもっとも人気のある観光地となった。多くの人々が列車で押しかけ豪華なホテルが立てられた。湧き出る水は健康によいという理由で汲み取られ、このままでは温泉自体が枯れてしまういそうになったのである。時の大統領アンドリュー・ジャクソンは1832年ここを国の特別保留地に制定し無軌道な商業主義から保護し、そして90年経った1921年国立公園に昇格した。

温泉といえば一般的には地下にある火山のマグマの熱による温水の噴出が考えられるがここの場合はこれもあてはまらない。この辺には活発な火山帯はなく、地質学者の研究によれば4千年も前に降った雨がこの地域だけにあるスポンジみたいに水を吸い取る特別な岩の中を通過して、地底深くまで浸透しそして地熱で熱しられ今度は逆に地上に噴出するのだろうといわれている。

ちなみに現在湧き出る温泉は4千年前に降った雨水で、温度は摂氏61.7度、PH値7.4、その他健康に良いいろんな成分が含まれているとされる。

町の一角にはアメリカで一番美味しいといわれる、冷えた温泉の水飲み場があり毎日人々が水を求めにやってくる。

さて温泉好きな日本人には応えられないこの国立公園だが、アメリカの場合はお風呂の入り方は日本とは大分違うので注意が必要だ。日本みたいに露天風呂や混浴なんていうのはもちろんない。町には多くの温泉付きホテルが営業しているが一番有名なのは、バスハウスロウの中心にある1915年にオープンした豪華なお風呂場だ。このお風呂は1962年に営業を中止したが、以後改装して国立公園のビジタ-センターになり、風呂場はそのままミュージアムとして残されている。

ミュージアムの中にはなぜかアーカンソー州知事から大統領になったクリントン氏のコーナーもあり、首をかしげるが?同じ風呂場でも日本のそれとは金のかけ方が違い、娯楽の少なかった当時の金持ちのアメリカ人々がここの温泉場で過ごしたステイタスまで偲ばれる。

さてビジターセンターのとなりにあるバックスタッフではホテルに泊まらなくても誰でも日本の銭湯気分でお風呂に入ることができる。

入り方はまず

1、 入り口で入場券を買い、ロッカーに貴重品を預ける。

2、 案内人に従いドレッシングルームでバスハウス専用のシーツに着替える。

3、 風呂場は約37度のお湯が張られた個人用のバスタブで約20分くつろぐ、垢こすりはオプショナルだ。

4、 次はスチームルームに約2―5分入る。

5、 今度は座り用のバスタブで少し熱目の42度のお湯に浸かり汗を流す。

6、 テニスエルボーなどの怪我や痛みは特別ヒートパックの治療を受けられる。

7、 ぬるめのシャワーに入り汗を冷ます。

8、 このあとオプショナルでスウィ-デッシュマッサージを受けることができる。

9、 乾いたシーツで身体を包み休憩室でひと休み。

これで心も身体もリフレッシュというわけだ。

もっとゆっくりしたかったら近くのホテルに泊まり、ホテル専用のお風呂に入ることになる。ここでも日本式のお湯がなみなみと張られた大きなお風呂はないが、上記バックスタッフと同じくアメリカ式のトラディッショナルなサービスを全て受けられる。個人用のバスタブに浸りバスボーイに少しチップをはずみ垢こすりやマッサージなど少し長めにやってもらった日には気分はもう天国で、たまにはこんな贅沢な日があってもいいだろう。

ホテルによっては宿泊費の中にマッサージなどのオプショナルも組み込まれているので、予約の時に確認が必要だ。

近代医療の発達や、ラスベガスなどの娯楽都市に押されてこの温泉場にやってくる人たちは減ったが、こんなユニークな国立公園があっても面白い。

ホットスプリングス国立公園

Headquarters:

P.O. Box 1860 Hot Springs Arkansas 71902

Phone: 501-624-2308 or 501-624-3383

www.nps.gov/hosp

◼︎行き方:

アーカンソー州リトルロックから55マイル南西に位置する。レンタカーかグレイハウンドバスで行く。

週末以外は予約なしでも宿泊できるが、反対にお風呂は日曜日は営業していないところが多いので確認が必要。

トラディッショナルなサービスを提供している主なバスハウス (入浴料はどこも$15―$20、マッサージは30分、$30―$50)

Arlington Resort Hotel Spa Bathhouse (501-623-7771)

Backstaff Bathhouse (501-623-2308)

Downtowner Hotel Spa & Bathhouse (501-624-5521)

Hot Springs Health Spa (501-321-9664)

Majestic Resort Hotel & Spa Bathhouse (501-623-5511)

Austin Hotel & Convention Center Bathhouse (501-623-6600)

「南大平洋のパラダイス」

アメリカン・サモア国立公園

American Samoa NP, American Samoa

パンゴパンゴの空港に降り立つと篠突くような雨の出迎えにあった。

狭いターミナルは人で溢れかえり、到着便の乗客の何倍かの人たちがホノルルから来る週2便の定期便を迎えに来ていた。人波をかき分けてやっとの思いでタクシーをつかまえ予約していたモーテルの名前を告げると運転手はバックミラーでちらりと一瞥しただけで無言で走り出した。

ボクはとたんに不安になった。初めての土地で、人相のよくない大男の運転手に真っ暗い雨の夜。沈黙はますます不安をつのらせる。何か共通の話題を探した。サモア、イコール、大男、イコール相撲取り。

曙、小錦、それに知っている限りのサモア出身のプロレスラーの名前を列挙すると、運転手は初めて笑顔で答えてきた。なんとその笑顔の人なつこいことか。いらぬ不安は一掃した。さてモーテルに着いたものの今度は受け付けにはだれもいなかった。運転手も手伝ってあたりを探すが相変わらず人の気配はない。途方に暮れているとカウンターの裏側のコンクリートの土間で人のうめき声みたいなのが聞こえてきた。のぞくと大きなからだの女が寝転がっていた。さては物盗りーーー? 身体が緊張でこわばった。しかしうめき声と勘違いしたのはたんなるいびきだった。彼女は飛行機が到着して予約客が到着するまでの一時を仮眠と決め込んだのだったが、うっかり寝込んでしまったのだった。女は頭をぼりぼり掻きながら大きく伸びをするとこれまたこぼれるような笑顔でボクを迎えてくれた。この人たちのなんと明けっ広げで大らかなことか。初めてのサモアは飾らない裸の姿でボクを迎えてくれた。

5つの火山島と2つの珊瑚島からなるアメリカ領サモアはフィジーやトンガ、タヒチ島などの南太平洋の中の一つ、ハワイから2,600マイル南西に位置し、飛行機で5時間半かかる。季節は10月から5月の暑い雨季と6月から9月の少し涼しい乾季の2つしかない。人口は一番大きな島ツツイラに約6万人近くが集中しており、高温多湿の自然に育まれ人も植物もすくすくと大きく育つ。サモア出身の相撲やレスラーが強いのは生まれつきの素質に恵まれたもので、ここでは男も女もびっくりするほど健康的で大きかった。

アメリカ領サモアは50年にわたるアメリカ海軍の統治から1951年ににアメリカ領となり、人々の間ではいまやサモア語よりも英語の方が共通語となりつつある。島のあちこちには第2次大戦での日本軍の攻撃に備えて砲台が作られ今もその残骸が波打ち際に残っているが、同胞の日本人兵士がすぐそこまで攻めてきたのだと思うとボクの心に痛みが走った。

ツツイラとオフ、タウの3島の美しい海岸線や熱帯雨林、それにコーラルリーフの海岸がアメリカの国立公園に制定されたのは1993年とまだ新しい。しかしこれらの場所には九つの村がありそれぞれに人々が住んでいて、アメリカ国立公園局はこれらの村から50年契約で土地を借りるという他に例のない国立公園を制定した。

パンゴパンゴのダウンタウンを抜けてアウアの村から山道を登ると行き当たりがバチアの村だった。この村は全体が国立公園の中に入っておりそのはずれには昔からトネさん一家が住んでいた。家の真ん前には国立公園の看板が立てられたが、彼らにとってはあまり意味がないようだった。ここを訪れる観光客はめったにいないし、奥さんのスルさんは毎日5人の子供の世話をしながらいつものように椰の幹に洗濯物を干していた。サモアの人口は過去20年間で倍増したといわれる通りこの村も子だくさんで嬌声をあげ裸足で走り回る子供達がいた。トネさんの家は屋根と床だけで壁はなかった。家の中は外から丸見えで部屋のまん中には自慢のカラーテレビが置いてあった。

家の前庭を抜けると深く樹木が茂った熱帯雨林の小道が続き、それを抜けると山が直接海に落ち込んだ切り立った断崖になった。南太平洋の荒波が岩肌を削り取り白煙をあげている。

ボクは夕日の写真を撮るために毎日ここに通ったがこの季節は雨ばかりで太陽は雲の中から姿を出さなかった。写真をあきらめてバチアの村に佇み村びとの遊びを眺めた。 夕方になると大人も子供もネコの額ほどの広場に集まりバレーボールが始まった。こ の人たちを見ていると私達人間にとって何が大切なのか考えさせられる。バチアの人 たちには近代社会の物質的な豊かさはないが、心の豊かさがあった。そして人をもて なす暖かさがあった。

サモアでの最後の日を迎え、束の間の晴れ間を縫って小型機でオ

フ島へ飛んだ。雲の伱間から国立公園になっている白い砂浜が見える。この島はサモアでも一番美しい珊瑚礁のビーチといわれている。オフ島はオロセガ島と橋で結ばれ3百名余り住民が住んでいるだけでツツイラみたいな喧騒はなく、まさに南太平洋のパラダイスだった。ビーチを歩いていると若い漁師の男とであった。男は17才ながら2人の父親だった。彼は叔母さんがやっているという民宿に案内してくれた。宿の前は珊瑚のビーチで男は得意の投げ網で魚を捕ってみせた。捕れた魚は色鮮やかなトロピカルフィッシュばかりだったが、すぐに叔母さんのローカル風味付けでボク達は舌鼓をうったのである。昔から多くの船乗りがサモアの女たちの情にほだされここに住み着いたという。ボクにはその気持ちが良く分った。

アメリカン・サモア国立公園

National Park Visitor Center (684-633-7082),

www.nps.gov/npsa/home.htm

American Samoa Office of Tourism (684-633-1091),

www.samoanet.com

◼︎行き方:

ホノルルからパンゴパンゴまで月、金の週2回ハワイアンエアーライン(800-367-5250)の定期便が飛んでいる。

ホテル:パンゴパンゴでは空港のそばに出来たばかりのTrade winds Quality Inn(684-699-1000)が便利。その他ではRain-maker Hotel(684-633-4241)、Pago Airport Inn(684-699-6333)

島民の足は乗り合いバスとタクシーだがレンタカーがあると便利:

Avis(684-699-4408)

◼︎要注意:

ダウンタウンには野生化した野良犬がたむろして他所もの(観光客)に襲い掛かるので気をつける

こと。

オフ島(Ofu Island)ヘはInter Island(684-699-7100)でパゴパゴから30分のフライト。

ここはサモアでも一番美しい珊瑚礁のビーチがある。Tutuilaと違い人も少なく南太平洋の自然を満喫出来

る。

宿泊は:Becka & Al Laolagi(684-655-1164) asaganinn@hotmail.com

「オオカミたちの遠吠え」

イエローストーン国立公園

Yellowstone National Park Wyoming, Idaho, and Montana

白い雪が全てを覆い隠し、イエローストーンは人の侵入を拒むかのように深い冬の 眠りにおちている。 しかし、そんな厳しい自然のなかでも、ここにすむ動物たちは生きて行くための営みを続けなければならない。草食獣は雪の中に草を探し、肉食獣はそれを倒して生き延びる。彼らの身体は夏に見たそれより肉がそげ逞しく、毛皮はふさふさとこの寒さに 耐えられるように暑くなっていた日の出前の気温はすでに摂氏マイナス20度、ボ クはオオカミの姿を追って3日間ラマ-谷で寒さと戦っていた。

冬(11月から5月)のイエローストーン国立公園は深い雪のためにほとんどの道 路が閉鎖されている。オープンしているのは国道89号線の北入り口からクックシティ に抜ける道路だけで、あとはスノーコーチ(雪上車)かスノーモービルを利用して、 間欠泉で有名なオールドフェイスフルのスノー

ロッジまで行くしかない。しかし、動 物を見るにはこの季節は最適だ。観光客の多い夏場はめったに姿を見せない動物たち が、腹を減らせて梺まで下りてくる。しかも雪で動きが鈍いため、容易に近づくこと ができるのだ。

最近話題にのぼるようになったイエローストーンのオオカミは人間たちによる虐殺 で1935年に一度この地から絶滅したが、60年たった1995年に動物愛護団体の尽力でカナダのアルバルタ地方から14頭のグレイウオルフが連れて来られた。そしてこの6年 間で彼らは6つのウオルフパック(オオカミ集団)を結成して合計180匹に増えたのが確認されている。 この新世代オオカミたちの縄張りは

主に冬場も道路がオープン している公園の北側のラマー谷やブラックデアー高原の辺で、彼らが活動する朝夕にはその姿を一目みようと、双眼鏡やカメラを持つた人たちが大勢集まって来る。他に も多くの動物が住むイエローストーンだが、絶滅を経て復活したオオカミたちの人気は絶大だ。

しかし反面、オオカミを忌み嫌う人たちも依然と多い。家畜を襲うという理由から、 その多くが牧場関係者だが、彼らは昔の悪いオオカミの話を今でも信じて、考えを変 えようとはしない。新しいオオカミたちがイイエローストーンに移り住んでから、こ の6年間で家畜が襲われた事実は一件もほうこくされていないのだが、オオカミに対する人類の恐怖心は何世代も昔から遺伝子のなかに刷り込まれ、簡単に忘れ去るこ とは出来ないのかも知れない。

オオカミの遠吠えは低く太く腹の底から絞り出すような声で、コヨーテのかん高い リズミカルな泣き声と比べて威厳にみちている。ラマー谷に張り込んでから3日目の朝、遠くの谷から遠吠えが聞こえていたが、しばらくするとそれに呼応してあちこ ちから泣き声が聞こえだした。それはしだいに近くなり賑やかになった。オオカミたちがエルク(ヘラジカ)を倒したのだ。双眼鏡で探すと10頭近くのオオカミが、倒れたエルクの周りで勝利の雄叫びを上げていた。彼らは倒れた獲物にすぐには食らいつかずその周りをぐるぐる回っていた。オオカミの勝利のダンスの話を聞いた事がある が、見るのははじめてだった。映画で見たネイティブアメリカンの勝利のダンスを思い出した。大自然の中では人間も動物も時として同じような行動を取ることがあるの だろうか。ダンスが終わり朝

食が始まると群れの周りにはカナダカケスが血の臭いを嗅いで集まってきた。 エルクの肉はオオカミが食べ、そのあとコヨーテが食べ、カ ケスがついばみ、一日もたつとすっかり骨だけになって、そして骨はまた土へと帰って行く。自然の営みには人間の破壊とは違う道理にかなった安らかさがあった。

すぐそばの雪原ではバイソンの群れが深い雪の中に鼻づらを突っ込み一片の草を探 して気の遠くなるような労力を注いでいた。動物たちにとって厳しいイエローストー ンの冬はまだまだ長い。

(この記事は2001年1月に取材しました)

イエローストーン国立公園

Yellowstone National Park

P.O. Box 168

Wyoming 82190

Phone: 307-344-7381

「ネネの歓迎」

ハワイ火山国立公園

Hawaii Volcanoes National Park, Hawaii

ハワイ火山国立公園のあるハワイ島(ビッグアイランド)は名

前が示すとおり、島の大きさもさながら自然が見せるスケー

ルの大きさに驚かされる。年中温暖な晴天が続く西側は色と

りどりの花が咲き乱れ、東側は雨が多く緑豊かな熱帯雨林や

渓谷が連なっている。、そしてカルデラの中には雨が一滴も

ふらない砂漠まである。極め付けは今なお活発に溶岩を流し

続ける、キラウエア火山の熱い地熱の上に立った時だ。果て

しなく深く大きな地球の息吹きを体感できた時、身も心も一

段と大きくなったような気分にさせられるのである。

キラウエア火山(標高1243

メートル)は世界でも唯一、車

で近くまで乗り付けることが

出来る活火山だ。この火山の特徴は爆発的な噴火はないものの溶岩の流れが

刻々と変化を続けており、数ヶ月ぶりに訪れてみると以前あった道路はすっか

り黒い溶岩の固まりになっていたりする。ボクは2年間で通算3回この火山を訪

れたが、最初の時海まで通じていたチェーン オブ クレーターロードは、1年後

の2回目の時は溶岩に塞がれて途中で寸断していた。そして海に流れ込んだ溶岩

の熱い固まりがつくる水蒸気は3回目の時はすっかり消えて、溶岩は遠く山の彼

方に見えるだけになっていた。最初の2回は時間がなくて溶岩の近くまで歩くこ

とが出来なかったので、3回目の訪問では時間に余裕を持って乗り込んだのだっ

たが、自然はいつも気紛れだ。期待していた活発な溶岩の活動は弱まり、ボク

の気分は落ち込んだ。しかしパークレンジャーは、「マウナ ウルから出ている

片道、約7マイル(11.2Km)のナパウ トレイルの先にあるナパウ クレーターま

で歩けばもう少し活発な溶岩が見えるだろう」と慰めてくれた。ボクは気を取

り直し、真っ黒い溶岩の中のトレイルを歩くことにした。

カメラと水でずっしり重くなったバックパックを背に、足場

の悪いトレイルは体力をことのほか消耗する。目印はトレイ

ルに沿って積み重ねられた小石の塔だけで、これを見失うと

とんでもない方へ迷い込んでしまう。少し歩いただけで寝不

足の身体に汗が吹き出てくる。そしてすっかり汗を出し切る

と身体は少し軽くなったが、歩いても、歩いても真っ黒な色

のない不思議な世界に、どこか違う惑星にいるような錯覚に

させられた。しかしよく見ると、こんな黒い世界にも溶岩の

裂け目から植物がしっかり根を生やし花を咲かせている。よ

うやくマカオプヒのクレーターまで辿り着くと、今度は景観

は一変して熱帯雨林になった。5-6メートルもある背丈のシ

ダが生い茂り、そのすき間から露に濡れた可憐なランが心を

潤してくれた。最後のシダの林を抜けると切り立った崖から

ナパウ クレーターが姿をあらわした。そしてその先には長く低く、煙りをたなびかせたパウオーの山が望ま

れた。この火山には古くから女神ペレが住んでいるといい伝えられてきた。地球の底から湧き上がる自然のエ

ネルギーを見ていると、ボクは不思議と疲れも忘れ、女神のふところに抱かれたような優しい気持ちにさせら

れるのだった。

翌日痛い足を引きずりながらビジターセンターに近い、キラ

ウエアのカルデラを歩いていると、溶岩のすき間から2羽の

ヒナを連れたネネ親子が現れた。ネネはカナダ雁の一種で

(Nesochean Sandvicensis)という正式名で、ハワイだけに

しか生息していないためにハワイの州鳥に指定されている。

しかし人間の乱獲や、天敵マングースのために18世紀末には

2万5千羽もいたネネは1950年代には30羽までに激減し、ユ

ネスコの絶滅危惧種に指定された。現在は手厚い保護で400

羽まで増えたといわれるが、それでも野生の姿を見れるのは

とてもラッキーだ。ネネの両親は生まれたばかりのヒナを間

に挟み、この干涸びた溶岩の中にわずかに生える草を求めて

歩き回っていた。この過酷な自然の中でこの2羽のヒナは無事に生き延びることが出来るのだろうか?ボクは

ネネの親子にあつい声援を送った。

ハワイ火山国立公園

Hawaii Volcanoes National Park

P.O. Box 52, Hawaii 96718-0052

Phone: 808-985-6000

http://www.nps.gov/havo/

◼︎行き方

主な飛行場はコナとヒロにあるが、ヒロからだとビジターセンターまで約20マイル。 宿泊はこのヒロにするか、公園内にあるボルケーノハウス(808-967-7321)が便利。

レストランの窓からはキラウエアカルデラを望むことが出来、ビジターセンターやジャ ガー博物館へ往くにも近くて便利だ。

キャンプやハイキングは他の場所と環境が違うので、ビジターセンターで説明を受けて必ず届け出る義務がある。

気候が急変するので服装には十分注意する。

ハワイ島は火山の他に綺麗なビーチやプランテーション、コナのコーヒー園など見どころが多いのでレンタカーで回ると楽しみは倍増する。

「青く澄んだ伝説の湖」

クレーターレイク国立公園、オレゴン州

Crater Lake National Park, Oregon

サンフランシスコから国道1号線を北上すると、途中で国道101号線に合流しオレゴン州へと入って行く。

この太平洋の荒波に削られる海岸線はアメリカでも一番変化に富んだドライブウエイだ。5時間も走るとレッドウッド(セコイアの一種)の森で有名なレッドウッド国立公園に入り、道は険しく崖沿いをくねくねと曲がるがそれを過ぎると今度はなだらかなオレゴンコーストとへと続いて行く。 クレーターレイク国立公園はクレセントシティから東へ、国道5号線沿いのメドフォードへ行きここからなお75マイル北東の山の上にある。この辺はワシントン州のマウント・レ-ニアからマウント・シャスタ、セント・ヘレナ、マウント・フッドとかっては火山の大爆発を起こした高い山々が連なり、クレーターレイクはその火山帯の一つマウント・マザマが7千7百年も昔に爆発して出来たクレーターに水がたまったものだ。

長い時間をかけてやっと山頂に辿り着き、切り立った崖の上に立つと眼下に広がる青い水の色にまず驚かされる。

青く青くどこまでも澄みきった、まるで吸い込まれてしまいそうな水の色に、誰もが言葉を失い時間を忘れて佇んでしまう。この青い色はどんな言葉で表現したらよいのだろ

うか? 今まで見た空の色でも水の色でもない。地球上でこの湖だけが持つ独特の澄んだ青い色といわれている。

湖の水深はアメリカで一番深い1932フィート(589メートル)もあり、冬のあいだ山は深い雪に覆われ、その溶けた雪が長い年月をかけて火山のいろんな成分を濾過し、青い神秘の色をつくり出したといわれている。しかし科学者たちは真相を究明すべく1988から9年に深海艇を使って

湖の底を調査した。それによるとマウント・マザマは現在もわずかに活動していて地底から暖かい蒸気が吹き続けているらしい。どんな寒い冬にも湖が凍り付かないのは(最近では1949年と1985年に凍り付いた)このせいらしいが、しかしボクには科学的究明よりも古くからネイティブアメリカンの間で信じられてきた、昔話のほうがずっと興味深かった。

「昔、昔、この世界は天を支配する酋長と地を支配する酋長の2つの国に別れていた。その頃はクレーターには水はなく、大きな穴が開いているだけで、地の酋長はこの穴を通じて時々天の国に飛び、お互い天と地の国は友好関係を作っていた。しかしある時地の酋長が、天の酋長の娘ロハを見初めた時から災いがはじまった。地の酋長はロハに結婚を迫ったが、ロハからは色好い返事はもらえず、その腹いせに地の酋長は煮えたぎるマグマを吹き上げ、荒らしを起こして天の国を攻撃した。あまりの勢いに天の国は荒れ果て、死人があたりを覆った。これに嘆いたロハは自分の身を地の国に通じる穴に投げ、天と地に通じる穴を塞いだのだという。地の酋長の攻撃はこれでおさまり、天の国に静けさが戻ってきたがロハの死を悲しんだ人々の涙がクレーターに流れ込みこんなに美しく青く澄んだ湖になった」といわれているのだ。

10月末から7月まで雪でクローズしている周囲6マイルのリムドライブは、夏の訪れとともに色とりどりの花が咲き乱れブラックベア-やボブキャツなどの高山の野生動物たちが闊歩する。 湖の中に浮かぶ富士山の形をしたウイザートアイランドは、大昔の火山の噴火を蘇らせ、湖の反対側にはファントムシップ(幽霊船)が無気味に浮かんでいる。今でも湖の底に眠ると信じられているロハの帰りをを待っているのだろうか? 神秘の青い湖はますます青さを増し、空の色と解け合って雪を抱いた山々を反射していた。

クレーターレイク国立公園、オレゴン州

Headquarters

P.O. Box 7 Crater Lake, Oregon 97604

Phone: 541-594-3100

http://www.nps.gov/havo/

◼︎行き方

車の場合はオレゴン州ポートランドから南下する方と(250マイル)、サンフランシスコから北上する方法(450マイル)がある。国道5号線を使うと早い。最寄りの空港はMedfordとKlamathにあるがそこからでも75マイルは離れている。

深い雪のために10月から7月初めまではリムドライブはクローズしているが、ビジターセンターのある山頂のリムビレッジまではオープンしているので、冬場はここから湖をみることができる。

公園内での宿泊: Rim Village/ Crater Lake Lodge (541-830-8700) 5月末から10月中旬までオープン。

Mazama Village Motel (541-830-8700) 6月初めから0月中旬までオープン。

公園の外にはモーテルが多いのでシーズン中以外は予約の心配はない。

「春のカナディアン・ロッキー」

バンフandジャスパー国立公園

Banff and Jasper National Park, Canada

北米大陸を南北に貫くロッキー山脈は北はブリテッシュコロンビアから、南はニューメキシコ州まで達しようとする、まさしく北米大陸を支える大黒柱だ。この中にはイエローストーンをはじめとする北米の代表的な国立公園がひしめき、太古の昔から凍り付く氷河の山々や動物たちの住む大草原、そして美しい 川や湖と人々を魅了してやまない。 カナダの国立公園を代表するカナディアン・ロッキーは、バンフ、ジャスパー、 ヨーホー、ウオータートンなど6つからなっていてるが、一番有名な公園はカルガリーから車で約1時間半で行けるバンフとその北にあるジャスパーだ。 特にバンフには毎年300万人あまりの世界中からの観光客が訪れ、カナダの 観光地の代名詞になっている。

バンフはまたカナダで初めての国立公園としても知られている。1883年カナディアン・パイフィック鉄道の3人の鉱夫が温泉の鉱泉を発見したのが始まりだ。しかし3人にとってこのケイブ・アンド・ベイスン温泉は宝の山となるはずだったのだが所有権をめぐり人間の醜い争いが始まり、結局カナダ政府の管轄となり、1885年わずか26平方キロメートルほどの小さな国立公園として制定され

た。(現在は6641平方キロメートル)そして1888年にカナディアン・パシフィック鉄道はこのケイブ・アンド・ベイスン温泉のすぐ近くに客室867の世界最大のバンフ・スプリングス・ホテルを建設し、バンフは世界中からの観光客を集めるようになったのである。

バンフの夏は世界中からの観光客でごった返す。ここは日本の観光地とよく似ていて、人々の生活圏も含めて国立公園に制定されているので、町にはいろんなホテルや商店が幹を並べ、それに従事する人々が公園内で生活している。米国の国立公園みたいに、自然と人間の生活を完全に区別して制定されているところから比べると少し首を傾げたくもなる。早朝人ごみのたえた街角で餌をあさる野生動物をみて少し胸が痛んだのである。

しかしカナディアン・ロッキーの世界一美しい風景を多くの人たちに見てもらいたいのも事実だ。バンフの町を抜けてレイク・ルイーズからジャスパー国立公園へと続く全長230キロのアイスフィールド・パークウエイは手つかずの大自然を誰もが簡単に体験できる可能性を与えてくれた。

ロッキーの春は遅い。凍り付いた湖が溶けてブルー、グリーンの鮮やかな水の色に変わるのは6月になってからだ。しかし予約なしの気ままな旅をするには観光客の少ない4月、5月はうってつけである。アイスフィールド・パークウエイから望む雪をかむった山々は早春の日差しに輝き、自然と会話しながら空いたハイウエイをゆっくりとドライブする。動物の姿を見ると立ち止まり、絵はがきの写真と同じ山々に驚嘆の声を上げる。途中ボウ湖を過ぎサスカチュアン川を超えると、氷河が連なるコロンビア・アイスフィールドが左に見えてくる。パークウエイから一番近いアサバスカ氷河へは雪上車ツアーが出ていて、誰もがスニーカーで氷河の上に立つことができるのである。ここからアイスフィールド・パークウエイはジャスパー国立公園へと入り、両側に迫る山々はますます高く険しくなってくる。スキー客がいなくなったジャスパーの町はこの時期落ち着きを取り戻し、静寂につつまれていた。どのモーテルもベイカウント(空き部屋)のサインを出し、飛び込みの客を待つ。試しに宿泊料の値引きを交渉してみると、すんなり半分ちかくも値引きしてくれた。これが気ままな旅のよいところ、気分はますますハッピーだ。

帰りは同じパークウエイを引き返して逆方行からの違った眺めをエンジョイする。カナディアン・ロッキーには3カ所の有名な温泉があるが、ボクはこの旅の終わりはこの温泉と決めていた。しかしお目当て、ジャスパーから1時間ほど北へ上ったマイエッタ温泉(Miette Hot Springs)はまだオープンしていなかった。(5月2日から10月13日まで)そこでバンフ国立公園へ戻り、パークウエイから93号線を南へ下りたクートニー国立公園にあるレディアム温泉(Radium Hot Springs)へ遠回りしてでも行くことにした。この温泉地もロッキーの山に抱かれた自然の中にひっそりとあった。25メートル級の大きなプールに温めのお湯がなみなみとあふれ、ほとんど地元の湯治客が日がな春の一日を過ごしていた。吹く風はまだ少し冷たかったが、ロッキーの山々に抱かれた温泉にいると心も体も優しくなるのだった。

バンフandジャスパー国立公園

www.parkscanada.gc.ca/

Parks Canada National Office:

25 Eddy Street Hull, Quebec Canada K1A 0M5

General†Inquries: 888) 773-8888

◼︎温泉案内:

www.hotspring.ca

www.parkscanada.gc.ca/hotsprings

*Banff Upper Hot Springs (403-762-1515) 年中オープン、入浴料:$7.50

Miette Hot Springs (780-866-3939) (Open 5/2-10/13)、入浴料:$6.25

*Radium Hot Springs (250-347-9485) 年中オープン、入浴料:$6..50

◼︎行き方

カナディアン・ロッキーの玄関口はカルガリーかエドモントンで、バンフへはカルガリー市内から約1時間半のドライブ、ジャスパー国立公園へはエドモントンから400キロ、カルガリーからは450キロ。混雑のピークは7月、8月でホテルの予約は絶対必要だ。

「親友になった大峡谷」

グランドキャニオン国立公園、アリゾナ州

Grand Canyon National Park, Arizona

大峡谷(グランドキャニオン)との出会いはボクがまだ中学生のときだった。 音楽の時間にグローフェの”大峡谷”を聞いたのが始まりだった。(Ferde Grofe 1892-1972) ボクはこの音楽に傾注した。 音楽の中から夜明けの空の色を想像し、風の音を聞き、雷に身をすくめ。そしてミュール(ロバと馬の雑種)に乗って谷底まで旅をした。それは全てが想像の世界だったけど、心の中には何枚もの風景写真となって新鮮に焼き込まれていた。 やがてカメラマンとなりアメリカへ来たボクは、あるときラスベガスから日帰りでグランドキャニオンまでドライブした。そしてそのとき見た風景は長い間心の中にしまっておいた風景よりもっと強烈にボクの心を叩いたのだった。

グランドキャニオンはアメリカ合衆国のランドマークの一つだ。世界中から毎年450万人の観光客が訪れる。大型バスが観光客を吐き出すと人々は展望台から写真を撮り、またそそくさとバスに乗って移動して行く。これもグランドキャニオンを楽しむ一つのパターン。ハイヒールでもやって来れる国立公園である。しかし何度かこの峡谷の上に立つうちに、ボクの心の中にはいつしか谷底まで下りてグローフェの音楽で感じたあの”大峡谷”を見たいという考えが大きく膨らんできていた。これまでいろんな国立公園を回ったが(米国56カ所のうち54カ所踏破)しかしこのグランドキャニオンはそんなボクをいつもせせら笑っているような気がした。自分の足で実際に峡谷の谷底を踏むまでは、この大峡谷を踏破したことにはならないのだ。

グランドキャニオンは谷底を流れるコロラド川を挟んで、ノースリムとサウススリムに分かれている。観光客の9割が交通の便が良いサウスリム訪れる。このサウスリムからは、2カ所のトレイルが

谷底まで下りている。ブライトエンジェル・トレイル(Bright Angel Trail)15.7kmとサウス・カイバブ・トレイル(South Kaibab Trail)11.1kmだ。谷底にはキャンプ場とロッジ(PhantomRanch)があり、このファントムランチでは2段ベッドのドミトリー・キャビンがあり、食事や飲み物のサービスも受けられる。問題は徒歩で行くか、ミュールに乗るかだが、しかしボクの心の中ははじめから決まっていた。自分の足でこの大峡谷に挑戦することだ。